摘 要

《擔(dān)保制度解釋》第13條將擔(dān)保人內(nèi)部追償規(guī)則的法理邏輯定為:由當(dāng)事人的意思表示成立連帶共同擔(dān)保,進而享有相互追償權(quán)。然而,既不同于法定追償權(quán),其產(chǎn)生也非源于代為清償,這一邏輯的合理性以及是否適用共同保證存疑。通過溯源肯認(rèn)共同擔(dān)保追償權(quán)的規(guī)定,發(fā)現(xiàn)法定追償權(quán)有違意思自治和自己責(zé)任原則。考察德國法擬制擔(dān)保人間成立連帶關(guān)系的做法和解釋我國代為清償制度,進一步證明了共同保證歸屬第13條的適用范圍。具體而言,我國不存在擬制保證人為連帶關(guān)系的規(guī)定,認(rèn)定連帶責(zé)任成立須遵循連帶責(zé)任規(guī)定;代為清償制度中保證人只承受債權(quán)人對債務(wù)人的權(quán)利,產(chǎn)生法定債權(quán)轉(zhuǎn)移效果不等同于內(nèi)部追償權(quán)。如此,遵循將追償權(quán)作為連帶責(zé)任內(nèi)部效力的思路,將當(dāng)事人的意思聯(lián)絡(luò)作為內(nèi)部追償?shù)呐袛嘀攸c,同時降低規(guī)定主義中的意思明示性要求,允許意思表示解釋認(rèn)定追償意思。

關(guān)鍵詞

共同擔(dān)保;連帶責(zé)任;相互追償;保證人;連帶共同擔(dān)保

一、問題的提出

優(yōu)化民商環(huán)境的內(nèi)容聚焦于盡可能鼓勵擔(dān)保,而擔(dān)保后的追償問題尤為重要。共同擔(dān)保制度如何處理擔(dān)保人相互間的關(guān)系歷來存在不同的見解,爭論焦點在于是否構(gòu)成連帶關(guān)系。《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉有關(guān)擔(dān)保制度的解釋》(以下簡稱“《擔(dān)保制度解釋》”)第13條直面此爭議,首次創(chuàng)造了“連帶共同擔(dān)保”的概念,確立了連帶責(zé)任關(guān)系為擔(dān)保人相互追償?shù)那疤帷F洮F(xiàn)實價值毋庸置疑,但該條規(guī)定在適用中遇到的難題是:如何判斷連帶責(zé)任關(guān)系之成立?具體而言:其一,現(xiàn)有共同保證制度的相關(guān)規(guī)定沒有采取“由當(dāng)事人約定”的表達(dá),似乎直接認(rèn)定保證人為連帶責(zé)任關(guān)系。如何處理第13條與這些規(guī)定的邏輯關(guān)系?其二,我國實定法要求連帶責(zé)任由“法律規(guī)定或當(dāng)事人約定”產(chǎn)生,而第13條第2款列出“共簽即成立連帶責(zé)任”情形是否仍屬探尋當(dāng)事人真實意思范疇?這些問題成為司法實踐中判決共同擔(dān)保人能否相互追償?shù)碾y題。

認(rèn)為共同保證人之間存在內(nèi)部追償權(quán)的學(xué)說和司法實踐通常采用三條路徑論證:一是《擔(dān)保制度解釋》第29條“保證人之間相互有追償權(quán)”的規(guī)定表明,法律明確賦予保證人法定追償權(quán)。二是適用保證人的法定債權(quán)轉(zhuǎn)移制度。《中華人民共和國民法典》(以下簡稱“《民法典》”)第700條賦予已承擔(dān)保證責(zé)任的保證人以代位權(quán),享有債權(quán)人對債務(wù)人的權(quán)利。由此推導(dǎo)保證人對其他擔(dān)保人的追償權(quán),此做法在比較法例得到印證。進而將第700條類推適用于混合共同擔(dān)保,或者提出《擔(dān)保制度解釋》第13條僅適用于共同物上擔(dān)保和混合共同擔(dān)保。三是認(rèn)為共同保證人之間的法律關(guān)系符合《民法典》第518條所規(guī)定的連帶債務(wù)特征,即使沒有當(dāng)事人明確意思表示,也可以認(rèn)定其承擔(dān)連帶責(zé)任。追償權(quán)既可由法律直接規(guī)定,也可產(chǎn)生于連帶債務(wù)內(nèi)部關(guān)系。當(dāng)其表現(xiàn)為連帶債務(wù)內(nèi)部效力時,其與代位權(quán)的適用順序在學(xué)界和司法實踐中也有不同觀點。因此,對于以上三者來說,連帶責(zé)任本身的理論內(nèi)涵均是論證重點。

除了對保證人之間的追償權(quán)存在學(xué)界爭議,由于司法解釋的條文具有相當(dāng)模糊性,連帶責(zé)任的認(rèn)定和擔(dān)保人的意思表示解釋在實踐中更難把握。例如,“同一債務(wù)有兩個以上保證人,保證人之間相互有追償權(quán)”(《擔(dān)保制度解釋》第29條第2款)是賦予保證人法定追償權(quán),還是先成立連帶責(zé)任關(guān)系?又如保證人“在債務(wù)人不履行債務(wù)或者未償還債務(wù)時即承擔(dān)保證責(zé)任、無條件承擔(dān)保證責(zé)任等”(《擔(dān)保制度解釋》第25條第2款)能否認(rèn)為是作出了“承擔(dān)連帶責(zé)任”的約定?再如,擔(dān)保人“在同一合同書簽字、蓋章或者按指印”即判斷其成立連帶責(zé)任關(guān)系(《擔(dān)保制度解釋》第13條第2款),屬于意思表示解釋還是推定成立連帶關(guān)系?

以上可見,《擔(dān)保制度解釋》第13條創(chuàng)設(shè)“連帶共同擔(dān)保”以解決擔(dān)保內(nèi)部的追償問題,但能否完全妥當(dāng)為司法實踐提供指導(dǎo)有待進一步解釋。是以,此問題的分析和妥適解決須以法律文本為基礎(chǔ),再依照法律規(guī)范的內(nèi)在邏輯和體系要求進行解釋。有鑒于此,本文擬以《擔(dān)保制度解釋》第13條為中心,首先剖析賦予內(nèi)部追償權(quán)的歷史成因,揭示其背后的理論邏輯;其次,反思新規(guī)范下的法律適用,于體系內(nèi)部重新審視將連帶責(zé)任作為內(nèi)部追償?shù)那疤崾欠窈侠恚辉俅危疾毂容^法對共同擔(dān)保人承擔(dān)連帶責(zé)任的規(guī)則,以及解釋我國代位清償中保證人的地位和其享有的權(quán)利范圍,進一步說明在我國建立連帶責(zé)任關(guān)系仍須以當(dāng)事人的意思為核心;最后,提出共同擔(dān)保內(nèi)部追償適用情形。

二、連帶責(zé)任作為共同擔(dān)保追償前提的合理性

《擔(dān)保制度解釋》第13條采用“連帶共同擔(dān)保”一詞作為擔(dān)保人相互追償?shù)倪m用前提。原《中華人民共和國擔(dān)保法》(以下簡稱“《擔(dān)保法》”)第12條、原《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國擔(dān)保法〉若干問題的解釋》(以下簡稱“《擔(dān)保法解釋》”)第38條曾賦予共同保證、混合共同擔(dān)保人內(nèi)部追償權(quán),并沒有采用這一詞。現(xiàn)為何采用“連帶共同擔(dān)保”而沒有直接規(guī)定法定追償權(quán)?沒有采用“連帶責(zé)任”表述的《民法典》第699條和《擔(dān)保制度解釋》第29條,能否僅從文本上認(rèn)定共同保證人享有法定追償權(quán)?本部分從我國追償權(quán)的規(guī)范對這些問題作出回答。

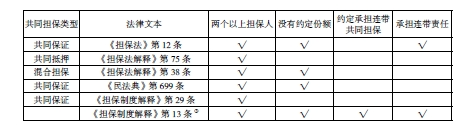

(一)法定追償權(quán)路徑表1對比了《擔(dān)保法》、《擔(dān)保法解釋》和現(xiàn)行《民法典》、《擔(dān)保制度解釋》涉及追償?shù)倪m用條件。《擔(dān)保法》第12條、《擔(dān)保法解釋》第38條和第75條肯認(rèn)共同擔(dān)保內(nèi)部追償。但這三條規(guī)定采取的路徑有所不同:前者遵循先成立連帶關(guān)系再賦予追償權(quán)的思路;后兩者直接賦予法定追償權(quán)。《民法典》第392條至少已明確混合共同擔(dān)保人無法定追償權(quán),至于共同保證人的內(nèi)部追償采取哪一路徑尚待論證。

表1 從《擔(dān)保法》至《擔(dān)保制度解釋》內(nèi)部追償適用條件之演變

由法律直接明確規(guī)定法定追償權(quán),可避免連帶責(zé)任關(guān)系構(gòu)成要件的復(fù)雜性,但須考察其正當(dāng)性和妥當(dāng)性。原則上,追償權(quán)只發(fā)生在數(shù)項義務(wù)具有內(nèi)在聯(lián)系的共同關(guān)系中。所謂數(shù)項義務(wù)具有內(nèi)在聯(lián)系,可以區(qū)分為當(dāng)事人約定或法律規(guī)定兩種類型。在推崇意思自治的理念和法治中,除了違反強制性規(guī)定或違背公序良俗,當(dāng)事人約定相互間享有追償權(quán)天然地具有正當(dāng)性。制定法規(guī)定的追償權(quán)又可細(xì)分為確認(rèn)和擬制數(shù)項義務(wù)具有內(nèi)在聯(lián)系。部分法律關(guān)系如共有關(guān)系、合伙關(guān)系的內(nèi)部關(guān)系以及夫妻承擔(dān)共同債務(wù)后的內(nèi)部關(guān)系等,因其天然屬性,數(shù)項義務(wù)具有內(nèi)在聯(lián)系。在共同共有中,無論是共同共有中對共有財產(chǎn)并無確定的份額劃分,還是按份人對共有物的應(yīng)有份額已經(jīng)確定,彼此都享有追償權(quán)。又如合伙關(guān)系中任一合伙人清償債務(wù)后,有權(quán)按其內(nèi)部分擔(dān)部分向其他合伙人請求償還。以上法律關(guān)系的天然屬性即彼此存在共同關(guān)系,同時共同關(guān)系為法定追償權(quán)的基礎(chǔ)。可以這樣理解,共同關(guān)系包含兩類:一類為當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)抽象地存在于共有物之整體;另一類是彼此之間存在法定債的關(guān)系。從形式上看,保證人間既沒有對共有物享有同一權(quán)利義務(wù),至多是為同一債權(quán)提供保證,保證人之間一般是相互獨立,也不存在法定債的關(guān)系。混合共同擔(dān)保人亦然。

鑒于擔(dān)保人之間不具有共同關(guān)系的形式特征,并不如上述共同關(guān)系的內(nèi)部追償?shù)玫椒傻拇_認(rèn)。于是原《擔(dān)保法解釋》第38條第1款“硬性”地“擬制”擔(dān)保人的數(shù)項義務(wù)具有內(nèi)在聯(lián)系,人為地將混合共同擔(dān)保人形成“共同關(guān)系”。一般來說,無論是物上擔(dān)保合同還是保證合同,只具有約束擔(dān)保人和債權(quán)人的效果。賦權(quán)保證人追償物上擔(dān)保人或保證人之間相互追償,就使得擔(dān)保(保證)合同具有了對第三人的法律效力,使得債權(quán)具有了對第三人的直接效力。此種法定追償權(quán)突破了債的相對性原則。另外,從自己責(zé)任的私法原則來看,擔(dān)保人為債務(wù)人提供擔(dān)保是基于對債務(wù)人的信任,同時對于自己將要承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任是可以預(yù)見的。尚且不說提供擔(dān)保時是否知道其他擔(dān)保人的存在,即使知道存在其他物保、保證,其他擔(dān)保人的財力雄厚與否或能否影響之后的承擔(dān),但自己始終需要承擔(dān)應(yīng)負(fù)的擔(dān)保責(zé)任。擬制擔(dān)保人之間的追償,不僅不能減免擔(dān)保人應(yīng)負(fù)責(zé)任,也會超出預(yù)見為他人承擔(dān)責(zé)任而違反自己責(zé)任。

除此之外,擔(dān)保人法定追償權(quán)必須經(jīng)過追償權(quán)的成立基礎(chǔ)——不當(dāng)?shù)美碚摰臋z驗。不當(dāng)?shù)美仨毷且环绞軗p而另一方獲利,且一方所受的損失與原本分擔(dān)義務(wù)的人之間須具有因果關(guān)系。首先,實際承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的擔(dān)保人有權(quán)向債務(wù)人追償。無論是物上擔(dān)保人以其物提供擔(dān)保,還是保證人以其一般財產(chǎn)作為擔(dān)保,一般來說擔(dān)保人是基于與債務(wù)人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系而愿意承擔(dān)遭受損失的風(fēng)險。因此,事后承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的擔(dān)保人可基于債權(quán)債務(wù)關(guān)系向債務(wù)人求償,其損失不至于無法填補。其次,就因果關(guān)系而言,擔(dān)保人所遭受的損失最終可溯源至債務(wù)人。盡管擔(dān)保人與債務(wù)人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系不會因擔(dān)保人已履行擔(dān)保責(zé)任或債務(wù)人清償能力不足而消滅,不影響擔(dān)保人的求償權(quán),但是債務(wù)人逾時清償或擔(dān)保人向債務(wù)人求償所帶來的成本始終造成擔(dān)保人的損失,而這些損失皆由債務(wù)人造成。因此,擔(dān)保人的關(guān)系不成立不當(dāng)?shù)美5杏^點認(rèn)為,擔(dān)保人成立追償權(quán)還要考量“事后視角的損失分擔(dān)”。也就是說,站在結(jié)果的角度平衡當(dāng)事人的利益和分擔(dān)責(zé)任,擔(dān)保人很可能希望數(shù)人分擔(dān)一項風(fēng)險或者損失。譬如,從事后的責(zé)任角度和以結(jié)果論高空拋物致人損害中的損失分擔(dān),通過一種損失分擔(dān)或稱利益分擔(dān)機制,可以彌補受害人利益,解決嚴(yán)格侵權(quán)責(zé)任理論難以救濟的難題。問題的破解還得歸于不當(dāng)?shù)美蟮摹胺缮系睦妗薄N闯袚?dān)擔(dān)保責(zé)任的擔(dān)保人所獲得的法律上的利益,因在法律上缺乏“法定追償”規(guī)定而不成立,也就無法構(gòu)成不當(dāng)?shù)美_M一步而言,即便是從事后的利益分擔(dān)為切入點審視擔(dān)保人之間的法律關(guān)系,因不滿足“法律上的利益”而無法證成彼此追償權(quán)的成立。

以上分析可見,在學(xué)理上共同保證人之間不具備“共同關(guān)系”的天然屬性,賦予其法定追償權(quán)以突破債的相對性和違反自己責(zé)任的理由并不充分。同時,已承擔(dān)保證責(zé)任人與其他保證人之間不構(gòu)成不當(dāng)?shù)美瑥谋举|(zhì)上無法成立追償權(quán)。進一步而言,不能僅依《擔(dān)保制度解釋》第29條規(guī)定“保證人之間相互有追償權(quán)”的文義解釋,認(rèn)為保證人之間享有法定的追償權(quán)。

(二)連帶關(guān)系內(nèi)部效力追償權(quán)路徑

最高人民法院民事審判第二庭認(rèn)為,保證人之間的法律性質(zhì)屬于連帶責(zé)任關(guān)系。從側(cè)面反映了連帶關(guān)系內(nèi)部效力追償權(quán)的路徑得到認(rèn)可。先成立連帶責(zé)任再以追償權(quán)作為其內(nèi)部關(guān)系,這樣的處理既無需擬制共同關(guān)系,也有《民法典》第519條作為責(zé)任效果依托。因此相較而言,更具合理性和邏輯性。

若遵循“連帶責(zé)任關(guān)系——追償權(quán)”的思路,《擔(dān)保制度解釋》第29條中保證人之間的連帶責(zé)任關(guān)系是為擬制還是交由當(dāng)事人約定?即擬制保證人之間的連帶關(guān)系是否具有合理性?此問題需要考察保證人和物上擔(dān)保人地位平等的立法意旨流變。從表1可知,《擔(dān)保制度解釋》第13條與原《擔(dān)保法》第12條在適用條件上頗為相似,都規(guī)定兩個以上擔(dān)保人在沒有約定份額時承擔(dān)連帶責(zé)任,但兩者在處理連帶責(zé)任成立方面存在巨大差別。原《擔(dān)保法》第12 條是推定連帶責(zé)任,而《擔(dān)保制度解釋》第13條只承認(rèn)當(dāng)事人約定和“共簽同一合同”兩種情形之下成立連帶責(zé)任。前者主要受當(dāng)時“物保絕對優(yōu)先”的立法意旨影響。因為擔(dān)保物權(quán)具有物權(quán)的絕對性,擔(dān)保物權(quán)就特定物的價值為擔(dān)保,具有優(yōu)先受償性,從而優(yōu)于擔(dān)保債權(quán)。而保證債權(quán)只享有對人的請求權(quán),擔(dān)保實現(xiàn)順序平等可以適度減輕保證人的保證責(zé)任。這種觀點將保證人置于弱勢地位,通過責(zé)任的分擔(dān)減少保證人的損失。隨著市場經(jīng)濟高度發(fā)展和專業(yè)擔(dān)保機構(gòu)作為保證人介入市場交易頻率增高,立法者轉(zhuǎn)而認(rèn)為平等原則不僅能有效防止債務(wù)人惡意逃避債務(wù)并肆意將債務(wù)清償責(zé)任推脫給第三人,也能保護和鼓勵交易誠信行為。于是立法意旨向“人保物保平等”轉(zhuǎn)變,現(xiàn)主要體現(xiàn)于《民法典》第699條。該條規(guī)定,當(dāng)保證人無約定保證份額時應(yīng)當(dāng)推定為按份保證。總之,《民法典》第699條不存在過去《擔(dān)保法》第12條無約定時推定成立連帶責(zé)任的法律依據(jù)。若無法探尋當(dāng)事人具有承擔(dān)連帶責(zé)任的意思,即認(rèn)定其承擔(dān)按份保證責(zé)任。作為民法典的配套措施,《擔(dān)保制度解釋》第29條也須貫徹“存疑時推定為按份保證”規(guī)則。因此,成立連帶責(zé)任須回歸《民法典》第518條,即由法律規(guī)定或當(dāng)事人約定。依照“連帶責(zé)任關(guān)系——追償權(quán)”的思路,應(yīng)當(dāng)將第699條解釋為當(dāng)事人約定為連帶共同保證時才適用內(nèi)部追償權(quán)規(guī)則。

反過來考察《擔(dān)保制度解釋》第13條,該條第1款將共同擔(dān)保內(nèi)部追償權(quán)的成立限定于“當(dāng)事人約定”的情形,沿用《民法典》第518條第2款的規(guī)定,由“法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定”成立連帶責(zé)任。重申連帶責(zé)任發(fā)生的明確性,既是遵循實定法對“連帶之債不得推定”的規(guī)定,當(dāng)事人追償不因推定適用連帶關(guān)系的不確定性而增添困難,也是防止連帶責(zé)任的適用范圍擴大化。在民事法律實施過程中,如果不存在或無法推定當(dāng)事人的真實意思,法律不宜對行為人課以最嚴(yán)格的數(shù)人責(zé)任承擔(dān)方式——連帶責(zé)任,否則有可能違背自己責(zé)任原則。

綜上,《擔(dān)保制度解釋》第13條與以往擔(dān)保人追償權(quán)規(guī)定有所不同,由當(dāng)事人先行約定成立連帶共同擔(dān)保再進行內(nèi)部追償。該條設(shè)置的“連帶責(zé)任——內(nèi)部追償權(quán)”路徑,以尊重當(dāng)事人意思自治為核心,貫徹連帶責(zé)任的明確性,避免加重?fù)?dān)保人之間的責(zé)任。另一方面,《擔(dān)保制度解釋》第29條“保證人之間相互有追償權(quán)”雖從文義上繼續(xù)沿用法定追償權(quán)路徑,但從法定追償權(quán)適用情形有限且特殊來看,保證人之間不具備共同關(guān)系。因此,難以將其解釋為法定追償權(quán)的成立,應(yīng)同樣適用《擔(dān)保制度解釋》第13條。

三、共同擔(dān)保人之間的法律關(guān)系

上述對共同保證人之間成立連帶責(zé)任關(guān)系,尚有一種解釋認(rèn)為《民法典》第700條賦予保證人代位權(quán),已履行保證責(zé)任的保證人可以承受債權(quán)人的所有權(quán)利,包括向其他擔(dān)保人的追償權(quán)。此種觀點源于對德國法上有關(guān)共同擔(dān)保設(shè)置的借鑒,還涉及我國《民法典》第524條代為清償制度的解釋適用問題。

(一)德國法:共同擔(dān)保人承擔(dān)連帶責(zé)任在比較法例上,大陸法系一般規(guī)定共同保證和共同抵押的各擔(dān)保人雖無意思聯(lián)絡(luò),但仍彼此承擔(dān)連帶責(zé)任。以德國法為例,首先是允許共同擔(dān)保規(guī)定的類推適用。《德國民法典》第769條規(guī)定共同保證人承擔(dān)連帶責(zé)任,第1132條允許物上擔(dān)保人清償后適用保證人相關(guān)規(guī)定,質(zhì)權(quán)人代位權(quán)同樣適用保證人有關(guān)的規(guī)定。其次是在擔(dān)保人追償權(quán)中引介連帶債務(wù)的規(guī)定。《德國民法典》第774條規(guī)定,保證人清償債務(wù)后,保證人直接適用法定債權(quán)移轉(zhuǎn),代位享有債權(quán)人的權(quán)利。該條第2款還參引關(guān)于連帶債務(wù)人追償權(quán)的規(guī)定。也即類推適用《德國民法典》第426條連帶債務(wù)的規(guī)定,使代位清償債務(wù)的保證人取得與連帶債務(wù)人相同的地位和權(quán)利。

我國與德國法就共同保證內(nèi)部追償?shù)囊?guī)定,存在兩方面的區(qū)別:既沒有明文規(guī)定共同擔(dān)保規(guī)定之間的類推適用規(guī)則,也沒有實現(xiàn)共同保證與連帶責(zé)任條款銜接。追溯到德國法有關(guān)連帶債務(wù)的規(guī)定可知,兩國在處理連帶責(zé)任發(fā)生問題上存在很大的差異。我國將連帶債務(wù)的成立限定為“法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定”的情形(《民法典》第518第2款)。有學(xué)者稱之為“連帶之債不得推定”,也有學(xué)者稱之為“連帶債務(wù)明定主義”。無論何種說法,都遵循保護債務(wù)人,避免連帶債務(wù)適用范圍擴大的立法目的。囿于連帶責(zé)任意味著多數(shù)當(dāng)事人中的一人以其行為能夠?qū)ζ渌?dāng)事人產(chǎn)生效力,違反了自己責(zé)任原則,我國民法嚴(yán)格限制連帶責(zé)任的發(fā)生,其發(fā)生須依據(jù)當(dāng)事人意思證成或國家意志背書。我國《民法典》第699條廢棄了原設(shè)定的“存疑時推定為連帶保證”,改采“存疑時推定為按份保證”,是一例證。相反,德國法采用“存疑時推定連帶之債”規(guī)則。具體而言,《德國民法典》第427條規(guī)定,兩人以上以合同形式對某項可分的給付義務(wù)共同負(fù)擔(dān)的,當(dāng)事人意思有疑義時,認(rèn)定其為連帶債務(wù)人承擔(dān)責(zé)任。因此,德國法在連帶責(zé)任發(fā)生問題上采用的規(guī)則與我國《民法典》規(guī)定有所不同。進一步來說,借德國法的“存疑時推定連帶之債”規(guī)則解釋我國共同擔(dān)保人的關(guān)系,違反我國《民法典》第518條對連帶責(zé)任發(fā)生的規(guī)定,頗有不妥。

可以說,域外法在共同擔(dān)保體系中通過引介連帶責(zé)任條款,保持連帶責(zé)任的明確性,以此闡明了擔(dān)保人內(nèi)部追償?shù)囊罁?jù)來源。德國法為擔(dān)保人內(nèi)部追償設(shè)置了雙重保險,即使沒有言明擔(dān)保人的代位權(quán),因為引介了連帶責(zé)任條款,通過邏輯推理也可得出擔(dān)保人內(nèi)部追償?shù)目隙ńY(jié)論。而我國《民法典》缺乏類似的引介條款而無法在擔(dān)保人之間類推適用連帶責(zé)任關(guān)系。那么,我國借德國法為鏡的切入點便是保證人代位權(quán)的規(guī)定。

(二)我國代為清償制度:保證人享有債權(quán)人對債務(wù)人的債權(quán)

德國法明文規(guī)定清償債務(wù)的保證人代位享有債權(quán)人的權(quán)利。我國《民法典》第700條同樣規(guī)定保證人在承擔(dān)保證責(zé)任后享有追償權(quán)和法定繼受權(quán)。但對于保證人享受的權(quán)利范圍存在爭議:一種觀點認(rèn)為,該條賦予保證人代位權(quán)是一種法定代位權(quán),僅包含債權(quán)法定移轉(zhuǎn)模式,不包括作為從權(quán)利的擔(dān)保權(quán)利。另一種解釋認(rèn)為,該條規(guī)定保證人的追償權(quán)和內(nèi)部追償權(quán),通過代為清償制度推導(dǎo)內(nèi)部追償權(quán)。

第一種解釋在文義解釋上更順暢。人大法工委的釋義指出,《民法典》第700條中“債權(quán)人對債務(wù)人的權(quán)利”主要包括對債務(wù)人財產(chǎn)的抵押權(quán)等擔(dān)保物權(quán),并未提及債權(quán)人對第三人的擔(dān)保權(quán)利。這或表明,該條規(guī)范射程僅限于保證人取得的權(quán)利——債權(quán)本身的法定移轉(zhuǎn)。另外,不同于代為清償產(chǎn)生的法定移轉(zhuǎn)法律效果,第700條更強調(diào)債權(quán)人對債務(wù)人的權(quán)利。而代位清償通常表述為“對債務(wù)人的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人”“享有債權(quán)人的權(quán)利”。除此之外,該條在肯認(rèn)債權(quán)移轉(zhuǎn)的法律效果后,緊接“有權(quán)在其承擔(dān)保證責(zé)任的范圍內(nèi)向債務(wù)人追償”的規(guī)定,相較于代位權(quán)和求償權(quán)并列行使的解釋,更偏向于作為保證人法定原始求償權(quán)的補強而賦予債權(quán)法定移轉(zhuǎn)的法律效果。

從體系解釋角度而言,保證人不完全等同于《民法典》第524條代為清償制度的第三人,難以認(rèn)定保證人的代位權(quán)發(fā)生與代為清償同樣的法律效果。第524條規(guī)定具有合法利益的第三人代為清償后,取得債務(wù)人的債權(quán)。按照通說認(rèn)為,有利害關(guān)系者是指物上保證人、擔(dān)保不動產(chǎn)的受讓人、同一不動產(chǎn)的后順位抵押權(quán)人等。保證人和連帶債務(wù)人不包含在內(nèi),原因是兩者自己負(fù)有該債務(wù),其行為屬于清償而非第三人清償。但出于法律規(guī)范之間的體系效應(yīng)考慮,《民法典》第524條與第700條之間存在體系關(guān)聯(lián),兩者所為的清償也會產(chǎn)生“清償而生的代位”,故將其包含在“具有合法利益的第三人”中。換句話說,已履行債務(wù)的保證人在其承擔(dān)的保證責(zé)任范圍內(nèi)取得債權(quán)人對主債務(wù)人的權(quán)利,即所謂的法定移轉(zhuǎn)。

盡管如此,仍不能當(dāng)然認(rèn)為此時保證人可以依據(jù)《民法典》第 547條第1款規(guī)定,取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利。事實上,關(guān)于法定移轉(zhuǎn)的法律效果,有“保證人取代債權(quán)人的法律地位”和“承受債權(quán)人對主債務(wù)人的債權(quán)”的學(xué)說。而《民法典》第 700條的立法本意為保證人于其承擔(dān)保證責(zé)任的限度內(nèi)承受債權(quán)人對主債務(wù)人的債權(quán)。這樣的規(guī)定可能基于兩種原因:一是保證人清償后,基于擔(dān)保權(quán)從屬于被擔(dān)保債權(quán)的本質(zhì)屬性,債權(quán)人對于其他擔(dān)保人的擔(dān)保權(quán)隨即消滅。因債權(quán)人與其他擔(dān)保人之間的擔(dān)保關(guān)系不復(fù)存在,保證人即使取得債權(quán)人的法律地位,對其他擔(dān)保人的追償權(quán)也喪失了請求權(quán)基礎(chǔ)。二是基于意思自治和自己責(zé)任的立法意旨考量。這一點將在下文目的解釋中詳述。

在進行目的解釋時,應(yīng)主要基于自由價值否定保證人的內(nèi)部追償權(quán)。其中,自由價值涵蓋意思自治原則和自己責(zé)任原則。保證人在訂立保證合同時,默許自己的利益在債務(wù)人無法清償債務(wù)的情形下被剝奪,此默許是出于對債務(wù)人的信賴。但是通常而言,數(shù)保證人之間相互不存在合同關(guān)系,無法貿(mào)然推定其具有合意成立追償權(quán)。根據(jù)上文對《民法典》第699條的分析,若無法從共同保證人的意思表示中解釋其有連帶責(zé)任的意思,則認(rèn)定其承擔(dān)按份責(zé)任。因此,作為共同保證制度的一環(huán),賦予保證人代位權(quán)的規(guī)定同樣應(yīng)尊重當(dāng)事人的真實意思。從自己責(zé)任原則而言,保證人基于擔(dān)保合同所產(chǎn)生的保證關(guān)系代債務(wù)人清償,履行自己的保證責(zé)任,而非代其他擔(dān)保人向債權(quán)人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

既然保證人不是代位其他擔(dān)保人,那么保證人僅取得債權(quán)人對債務(wù)人的地位,排除債權(quán)人對其他擔(dān)保人的權(quán)利。例如債權(quán)人甲享有對乙的債權(quán),債權(quán)之上有保證人丙的保證和物上保證人丁的抵押,此時乙對丁不享有債權(quán),也即抵押不是從屬于乙的權(quán)利,而是從屬于債權(quán)人甲的債權(quán)。那么已承擔(dān)保證責(zé)任的丙僅僅取得債權(quán)人對債務(wù)人的權(quán)利,不能行使債權(quán)人對其他擔(dān)保人的權(quán)利。

總之,通過對比較法例的考察,我國對連帶責(zé)任的成立至少在共同擔(dān)保制度中仍須遵循連帶責(zé)任明定主義,即不能類推連帶責(zé)任關(guān)系的條款當(dāng)然認(rèn)定擔(dān)保人之間承受連帶責(zé)任。結(jié)合我國《民法典》第524條代為清償?shù)囊?guī)定考察第700條,保證人在承擔(dān)保證責(zé)任范圍內(nèi)享有的“債權(quán)人對債務(wù)人的權(quán)利”,并不涵蓋對其他擔(dān)保人的權(quán)利。可以認(rèn)為,共同保證人之間既無法成立法定追償權(quán),也無法通過連帶關(guān)系條款和代為清償制度得出追償權(quán)。進一步說明了《擔(dān)保制度解釋》第13條的適用范疇包含共同保證。

四、共同擔(dān)保內(nèi)部追償權(quán)情形

從上文所述可知,我國《擔(dān)保制度解釋》第13條對所有共同擔(dān)保類型的內(nèi)部追償作同一規(guī)則,貫徹追償權(quán)作為連帶責(zé)任對內(nèi)效果的思路,規(guī)定共同擔(dān)保人之間的追償應(yīng)由當(dāng)事人約定。但是該條在認(rèn)定當(dāng)事人建立連帶共同擔(dān)保的真實意思時,仍需進一步區(qū)分意思明確和意思不明確兩種情形予以分析。

(一)共同擔(dān)保內(nèi)部追償?shù)那疤幔哼B帶共同擔(dān)保意思聯(lián)絡(luò)連帶共同擔(dān)保的意思聯(lián)絡(luò)是認(rèn)定共同擔(dān)保人之間相互追償?shù)那疤帷W(xué)界習(xí)慣將共同擔(dān)保區(qū)分為客觀共同擔(dān)保和主觀共同擔(dān)保。雖然《擔(dān)保制度解釋》第13條創(chuàng)設(shè)“連帶共同擔(dān)保”的概念,但是其實質(zhì)與主觀共同擔(dān)保基本重合。所謂主觀共同擔(dān)保,是指數(shù)擔(dān)保人約定相互追償,即為共同提供擔(dān)保達(dá)成合意。在此類共同擔(dān)保中,數(shù)擔(dān)保人基于一致的意思、共同向債權(quán)人作出擔(dān)保,其合意有可能存在模糊或矛盾之處,需要意思解釋與補充。但是學(xué)界關(guān)于追償權(quán)有無的爭議,均是針對客觀共同擔(dān)保而言的。客觀共同擔(dān)保的情形中,數(shù)擔(dān)保人既沒有達(dá)成明確的合意,一般也不知曉其他擔(dān)保人的存在。可以說是各自獨立地提供擔(dān)保而僅在客觀上為同一債權(quán)共同提供擔(dān)保。因此,從意思自治的角度觀察,客觀共同擔(dān)保中擔(dān)保人之間相互獨立,理應(yīng)無相互追償權(quán)。而內(nèi)部追償權(quán)的考察應(yīng)回歸對合意的考察,第13條 “連帶共同擔(dān)保”的概念延續(xù)主觀共同擔(dān)保的涵義,正是強調(diào)追償權(quán)源于合意。

強調(diào)追償權(quán)源于連帶共同擔(dān)保的意思聯(lián)絡(luò),對第13條的解釋即須聯(lián)動連帶關(guān)系的規(guī)定。不僅要滿足《民法典》第518條連帶責(zé)任由法律明確或當(dāng)事人約定,還要符合第519條所設(shè)置的連帶債務(wù)對內(nèi)效力體系。《擔(dān)保制度解釋》第13條允許擔(dān)保人約定相互追償及分擔(dān)份額,明確內(nèi)部追償問題歸屬意思自治范疇。擔(dān)保人內(nèi)部追償權(quán)以“實際承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任”為要件,擔(dān)保責(zé)任人須有償免除債務(wù)人對債務(wù)的責(zé)任。根據(jù)自己責(zé)任原則,在自己應(yīng)負(fù)責(zé)任的部分承擔(dān)了數(shù)額,既沒有完全免除了債務(wù)人的債務(wù)責(zé)任,對其他擔(dān)保人也沒有要求其按照比例分擔(dān)的肇因。按照一般無連帶責(zé)任約定的情形,數(shù)個擔(dān)保人彼此相互獨立,只為各自擔(dān)保責(zé)任負(fù)責(zé)。只有承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任所遭受的損失超出自己責(zé)任部分,擔(dān)保人才可向獨立于與債務(wù)人之間的債務(wù)關(guān)系以外的其他擔(dān)保人追償?shù)靡跃葷劣跊]有超出自己責(zé)任的部分可通過向債務(wù)人的求償?shù)靡跃葷?

(二)連帶共同擔(dān)保的意思聯(lián)絡(luò):意思明確和意思不明確

《擔(dān)保制度解釋》第13條第1款和第2款分別規(guī)定了當(dāng)事人意思明確和“同一合同書上簽字、蓋章”兩種情形。前者因意思明確無判斷的難點,故不存在爭議。然而,后一情形是否滿足“當(dāng)事人約定”成立連帶責(zé)任,或者說如何探尋當(dāng)事人的意思,需要進一步說明。

《擔(dān)保制度解釋》第13條第2款設(shè)置“同一合同書上簽字、蓋章”情形成立連帶責(zé)任關(guān)系,初衷是回應(yīng)司法機關(guān)難以透過表面和形式探尋擔(dān)保人內(nèi)心真實意思的吁求,尤其是僅存在單向意思聯(lián)絡(luò)的場合。例如,擔(dān)保人甲對存在其他擔(dān)保人知情(證據(jù)證明其知情)的情況下簽訂擔(dān)保合同,但其他擔(dān)保人在簽訂擔(dān)保合同時卻不知道還存在甲,是否構(gòu)成意思聯(lián)絡(luò)?如果認(rèn)定為單向意思聯(lián)絡(luò),能否成立連帶責(zé)任關(guān)系而允許雙向追償?在《擔(dān)保制度解釋》的起草過程中,對此問題有兩種意見:一是堅持一律否定擔(dān)保人之間的追償權(quán),除非擔(dān)保人之間另有約定;二是需要充分尊重立法原意,但是某些存在意思聯(lián)絡(luò)的情形,可以適當(dāng)放寬擔(dān)保人相互追償?shù)臈l件。最開始采納的是第二種意見,因為現(xiàn)實中的確存在知悉其他擔(dān)保人而愿意提供擔(dān)保的情形。后來考慮到司法實踐難以認(rèn)定擔(dān)保人之間是否存在意思聯(lián)絡(luò),立法機關(guān)最終運用提供“其他特定法律行為也能形成連帶債務(wù)關(guān)系”的判斷方法和路徑,以簡單明了、便于司法實踐掌握和操作的方法解決了認(rèn)定意思聯(lián)絡(luò)的難題。因此,第2款的設(shè)置是為連帶責(zé)任的封閉范圍與紛繁復(fù)雜的社會生活之間預(yù)留司法權(quán)介入的接口。

有觀點認(rèn)為,我國實定法要求法律明文規(guī)定或當(dāng)事人明示成立意定連帶責(zé)任,追償權(quán)的成立也要求明定性,那就不應(yīng)當(dāng)允許基于默示的意思表示推定成立連帶責(zé)任。基于此,有學(xué)者認(rèn)為把擔(dān)保人在“同一合同書上簽字、蓋章”情形解讀為基于法律規(guī)定而發(fā)生連帶責(zé)任。此觀點的合理性在于:由法律規(guī)定成立連帶責(zé)任,仍建立在意思自治的基礎(chǔ)之上。例如,夫妻、合伙、共有等關(guān)系適用法定連帶責(zé)任。這些由基于當(dāng)事人意志形成的不同類型的團體,以法定取代由其約定對外承擔(dān)連帶責(zé)任,是基于夫妻、合伙、共有等關(guān)系相較于其他商事行為更具親密性,相互之間依賴性更強。這類關(guān)系一般具有共同目的,承擔(dān)連帶責(zé)任符合當(dāng)事人預(yù)期。因此法律規(guī)定其承擔(dān)連帶責(zé)任并沒有掙脫意思自治的基礎(chǔ),反而是降低了交易成本,也強化了團體的穩(wěn)定性和公信力。

但是,擔(dān)保人在“同一份合同書上簽字、蓋章或按指印”始終為一種法律行為,其蘊含著當(dāng)事人的意思,將其作為法律規(guī)定連帶責(zé)任的情形難免有法律父愛之意。法律父愛有可能導(dǎo)致司法實踐僅考慮簽字或者蓋章情形,要么不顧及當(dāng)事人實際承擔(dān)了連帶責(zé)任的情形,要么無視當(dāng)事人有承擔(dān)連帶責(zé)任的意思,礙于無在同一合同上作實之事實,而否認(rèn)其內(nèi)部追償權(quán)。例如,按照交易習(xí)慣,共同物的擔(dān)保情形各擔(dān)保人通常分別設(shè)立擔(dān)保合同。若通過法律行為來設(shè)定共同擔(dān)保,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)需另行簽訂擔(dān)保物權(quán)設(shè)定合同,甚至需要辦理登記。因此,在共同所有的共同物的擔(dān)保中,擔(dān)保人之間可以根據(jù)登記的公示效力推斷共有人的意思聯(lián)絡(luò),此亦為共同共有的法律明確規(guī)定屬性所致。至于按份共有,尤其是超出個人份額的擔(dān)保,若不能在“同一合同簽字”亦無法證明其物權(quán)合意,即使完成登記也無法認(rèn)定其具有連帶責(zé)任的意思。因此,本文認(rèn)為,將第2款共簽即可追償歸屬當(dāng)事人約定情形,更能體現(xiàn)共同擔(dān)保內(nèi)部追償所遵循的意思自治原則。

若將第2款解讀為通過意思表示的解釋成立連帶責(zé)任,即為共同意思表示通過一定形式表現(xiàn),與第1款為共同意思表示的合致同為共同意思表示。鑒于連帶責(zé)任對債務(wù)人利益影響巨大,當(dāng)事人約定須達(dá)到意思明確性。擔(dān)保人相互約定中包含“連帶責(zé)任”“共同承擔(dān)責(zé)任”“對債權(quán)各負(fù)全部給付責(zé)任”等字眼,其明示程度或確定性最高。但語言表達(dá)往往具有多義性和模糊性,實踐中不一定均采用確定性高的表達(dá),當(dāng)事人難免有不同理解從而產(chǎn)生糾紛。當(dāng)意思表達(dá)不完整時,需要通過意思表示解釋來確定法律行為產(chǎn)生何種效果、對當(dāng)事人產(chǎn)生約束力的內(nèi)容。因此,雖然相較于上述表達(dá),“簽字、蓋章或按指印”明示的要求降低,但對意思表示進行解釋以確定其內(nèi)容,仍兼顧了相對人理解的可能性和對相對人的信賴保護。例如,《擔(dān)保制度解釋》第25條第2款同樣屬于通過意思表示解釋認(rèn)定當(dāng)事人承擔(dān)連帶責(zé)任的約定。該條規(guī)定,保證人若約定在債務(wù)人不履行債務(wù)或者未償還債務(wù)時即承擔(dān)保證責(zé)任、無條件承擔(dān)保證責(zé)任等類似內(nèi)容,即承擔(dān)連帶責(zé)任。盡管意思表示的解釋方法存在解釋的限度,無法對所有存疑的、模糊的、矛盾的表達(dá)進行完全準(zhǔn)確的意思表示認(rèn)定,但是意思表示作為法律行為的關(guān)鍵要素,最能夠體現(xiàn)當(dāng)事人所欲追求的司法效果,應(yīng)當(dāng)首先以當(dāng)事人的意思表示為基準(zhǔn)判斷。擬制的意思表示是作為候補的規(guī)則,彌補當(dāng)事人意思表示的不足。因此,當(dāng)我們依照《民法典》第142條規(guī)定的意思表示方法仍然無法對當(dāng)事人意思作出最終判斷時,才考慮擬制意思表示。

值得注意的是,“簽字、蓋章或按指印”雖然不要求共同責(zé)任人之間形成明示的合意,但并不意味著任何情況下皆能成立連帶責(zé)任。依據(jù)《擔(dān)保制度解釋》第13條,擔(dān)保人之間存在追償?shù)囊馑柬氁浴案鲹?dān)保人知曉其他擔(dān)保人存在”為其解釋的前提。數(shù)擔(dān)保人雖然在同一份合同書上簽字,但先簽署者事先不知道其他擔(dān)保人的存在,也未明確簽名、蓋章的日期和具體時間時不能被認(rèn)定具有內(nèi)部追償?shù)囊馑肌?

(三)意思表示解釋的特殊情形

至于如何推斷當(dāng)事人的真實意思表示,涉及意思表示的解釋規(guī)則。《民法典》第142條區(qū)分有無相對人對相對人的意思表示分別采取意思主義和表示主義。結(jié)合《民法典》第142條,當(dāng)事人約定內(nèi)部追償事宜,歸屬有相對人的意思表示情形,即采表示主義的立場。表示行為是以語言、文字或者表意的形體詞匯為手段的一種意思表示的客觀要件,所以對其進行解釋應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)事人使用的詞句,且結(jié)合整體上下文、當(dāng)事人行為的性質(zhì)和目的、習(xí)慣以及遵循誠信原則來確定其意思表示的含義。

意思表示需根據(jù)待決案件的具體事實作出解釋,以下情形值得特別斟酌:

一是債務(wù)加入情形。《民法典》第552條首次在法律上規(guī)定了債務(wù)加入制度,即第三人沒有明確同意負(fù)擔(dān)債務(wù)或者表示愿意負(fù)擔(dān)債務(wù),但當(dāng)事人有共同意思表示的,應(yīng)當(dāng)理解為債務(wù)加入。《擔(dān)保制度解釋》第36條第3款糾正過去我國實定法“存疑時推定為債務(wù)加入”的做法,轉(zhuǎn)向“存疑推定為保證”,確定當(dāng)事人的意思時推定為一般保證。因為債務(wù)加入人參與債的關(guān)系基于自身經(jīng)濟的考量或法律的利益自愿,清償債務(wù)是其應(yīng)盡的責(zé)任。新債務(wù)人作為主債務(wù)人,承擔(dān)債務(wù)的順序應(yīng)與原債務(wù)人相同。而保證人的責(zé)任是一種補充責(zé)任,其責(zé)任當(dāng)然是次位性的。若存疑時推定為債務(wù)加入,則加重了意思表示作出者的責(zé)任和負(fù)擔(dān),違背了當(dāng)事人的意愿。至于債務(wù)加入人承擔(dān)債務(wù)后有無追償權(quán)和如何行使追償權(quán),交由當(dāng)事人自行約定。《擔(dān)保制度解釋》第13條賦予擔(dān)保人內(nèi)部追償受“各擔(dān)保人知曉其他擔(dān)保人存在”所束縛,當(dāng)行為人在借條或欠條上簽字,作為共同借款人或者共同還款人,其意思表示為成為共同債務(wù)人承擔(dān)該債務(wù)。此時行為人不能再具有擔(dān)保人的身份,并不當(dāng)然作為擔(dān)保人之一被其他擔(dān)保人所識別。因此,債務(wù)加入人沒有特別約定的情況下并不當(dāng)然同時作為債務(wù)人和擔(dān)保人參與債務(wù)。

二是意思表示解釋的形式要件。連帶責(zé)任的判斷重于當(dāng)事人意思聯(lián)絡(luò),而“同一合同簽字”只作為擬制的條件、形式和表現(xiàn)之一,應(yīng)考察擔(dān)保人內(nèi)部之間復(fù)雜多樣的情形。數(shù)保證人約定成立共同保證,既可以保證人身份在主合同上簽字,也可在同一保證合同上進行約定,因此經(jīng)常發(fā)生同時但不在同一擔(dān)保合同上簽字的情形。若當(dāng)事人提交的錄音錄像資料證明,數(shù)個擔(dān)保人分別與債權(quán)人簽訂擔(dān)保合同,可明確簽名、蓋章的日期和具體時間,滿足同一時間、同一地點的要件,當(dāng)事人又互相知道彼此的存在,那么其意思表示就不必拘泥于同一書面或者書面形式。此種情形足以說明各擔(dān)保人有成立連帶債務(wù)的意思,是同時提供擔(dān)保,應(yīng)屬《擔(dān)保制度解釋》第13條適用場域。

五、結(jié) 語

《擔(dān)保制度解釋》第13款關(guān)于擔(dān)保內(nèi)部追償?shù)囊?guī)定,其直接目的在于消減學(xué)界對共同擔(dān)保內(nèi)部追償有無的論爭。然而,采用“連帶共同擔(dān)保”的創(chuàng)設(shè)性表述,使其與共同保證制度中“保證人相互有追償權(quán)”等條款的體系關(guān)聯(lián)撲朔迷離。《擔(dān)保制度解釋》第13條能否適用于所有共同擔(dān)保類型存疑。第13條規(guī)定由當(dāng)事人約定成立連帶共同擔(dān)保,將追償權(quán)作為連帶責(zé)任關(guān)系的內(nèi)部效力,從而允許擔(dān)保人根據(jù)其意思相互追償。這不僅遵循《民法典》第518條連帶關(guān)系由法律規(guī)定或當(dāng)事人約定的規(guī)定,而且將相互追償回歸其根本——合意,最大限度尊重當(dāng)事人意思。同時,通過對我國原有和現(xiàn)行的共同擔(dān)保制度有關(guān)內(nèi)部追償條文的考察,可以發(fā)現(xiàn)賦予法定追償權(quán)的方法無法通過不當(dāng)?shù)美碚摰臋z驗,也不具備數(shù)項義務(wù)具有內(nèi)在聯(lián)系的要件。我國處理共同保證人的內(nèi)部追償問題,既不同于德國法推定連帶責(zé)任成立規(guī)則,也無法通過保證人享有“承受債權(quán)人對債務(wù)人的債權(quán)”的代位權(quán),天然地認(rèn)定保證人之間成立連帶關(guān)系。據(jù)此,我國法院對于共同擔(dān)保內(nèi)部追償?shù)木唧w處理方法如下:

第一,《擔(dān)保制度解釋》第13條適用于共同保證、共同抵押和混合共同擔(dān)保的擔(dān)保人內(nèi)部追償問題。

第二,《擔(dān)保制度解釋》第13條區(qū)分意思明確和意思不明確兩類適用情形:(1)當(dāng)事人意思明確成立連帶共同擔(dān)保時,法律沒有干預(yù)的必要,直接認(rèn)定當(dāng)事人可以相互追償;(2)當(dāng)事人意思不明確時,須降低連帶責(zé)任成立中對意思明示性的要求。根據(jù)《民法典》第142 條對當(dāng)事人的意思表示進行解釋,判斷意思不明確者是否存在內(nèi)部追償意思。其中,“同一合同簽字或蓋章”是最為典型的表現(xiàn)形式,法院無需拘謹(jǐn)于此種情形,而應(yīng)通過意思表示解釋的規(guī)則全方位探尋當(dāng)事人內(nèi)心真意。在擔(dān)保人之間不存在合意,或通過意思表示解釋仍無法得出合意的結(jié)論,基于擔(dān)保人之間相互獨立,就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其無相互追償?shù)臋?quán)利。

來源:《上海政法學(xué)院學(xué)報》2024年第4期

作者:鐘嘉瑤 暨南大學(xué)法學(xué)院知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院博士研究生