摘 要

腐敗既是全球矚目的政治問題,也是世界各國普遍關注的經濟問題。腐敗與經濟發展相互影響,但具體是何種影響,學界眾說紛紜。從腐敗與經濟發展關系的國內外規范研究中可提煉出直接作用模型和間接作用模型兩個理論研究框架,基于此,對相關實證研究的規律與特點進行剖析后發現,近十五年來越來越多的實證研究驗證了“復雜論”的說法。此外,樣本范圍、變量衡量指標、參數估計方法以及回歸模型等方面的選取都會對實證研究結論產生直接影響。并且,在不同的年份、不同的國家,腐敗與經濟發展之間的關系也存在差異。因此,腐敗與經濟發展的關系是一個復雜的綜合性問題,需要不斷地進行理論分析和實證檢驗,以發現腐敗治理與經濟發展的規律,從而實現抑制腐敗與推動經濟發展的雙重目標,并探索不同經濟發展階段最優的腐敗治理戰略。

關鍵詞

腐敗;反腐敗;經濟發展;直接作用模型;間接作用模型

腐敗與經濟發展的關系一直是學界探討的熱點問題。腐敗影響經濟發展,經濟發展也反作用于腐敗。腐敗與經濟發展存在一定的聯系,但并不意味著兩者之間一定是因果關系。由于研究背景、研究對象、研究視角等因素存在差異,以及學者們關注的重點、選取的指標不相同,得出的研究結論也具有差異性甚至截然相反。因此,有必要在了解二者概念內涵的基礎上,對研究兩者關系的相關文獻進行梳理、總結與反思,為處理治理腐敗與發展經濟的關系提供參考。

一、概念界定

(一)腐敗

科學認識腐敗的內涵,是開展腐敗相關課題研究的基礎和重中之重。自20世紀60年代起,腐敗逐步成為國內外學者關注的熱點問題,特別是腐敗的定義引起了熱烈的討論。但由于腐敗問題的特殊性、復雜性以及研究視角的多樣性等因素,學術界尚未就腐敗的定義達成共識。到目前為止,國內外學者主要從以下五個角度對腐敗進行界定:

一是以公共權力為核心的腐敗定義。此類定義明確指出腐敗行為的客體是公共權力,揭示了腐敗的本質就是“以權謀私”,顯露出的是公共權力的異化。1995年國際貨幣基金組織指出,腐敗是“濫用公共權力以謀取私人的利益”。隨后,1997年世界銀行反腐敗行動計劃工作組發表的《幫助各國同腐敗作斗爭:世界銀行的作用》研究報告中明確提出腐敗的定義,即“為謀取私利而對公共職位的濫用”。此定義當時在國際上比較流行,但也存在著沒有明確腐敗行為主體的局限。美國政治學家約瑟夫·奈(Joseph Nye)認為,腐敗是“為了私人(個人、親密家庭、私人集團)利益或獲得地位而背離公共角色的正式職責的行為,或違反禁止行使某些類型的私人影響力的規則的行為”。該定義詮釋出腐敗涉及的裙帶關系、私吞挪用等概念,在學術界具有較大的影響力。約瑟夫·桑托利亞(Joseph Santoria)的觀點是,“腐敗的本質是不正當地利用公共權力謀取私利”。王滬寧對腐敗的定義是“運用公共權力實現私人目的的行為”,同時強調腐敗的基本特征是具有公共性質的權力、資源等被非公共、非規范的運用。劉春認為,腐敗是具有公共權力的人利用權力謀私利的行為。

二是以公共利益為核心的腐敗定義。此類定義揭示了腐敗與利益的關系,即腐敗是對公共利益的損害,是對私人利益的追求。卡爾·弗里德里希(Carl Friedrich)將腐敗定義為,具有權力的人被非法提供的金錢或其他報酬所引誘,進而采取偏袒他們的行動卻損害公眾和公共利益的行為。該定義提到腐敗主體是有權力的人,但沒有指出腐敗非法的性質。羅格·A·阿諾德(Roger A.Arnold)也在此視角解釋了腐敗的含義,即腐敗是“為了個人利益而侵犯公共利益的行為”。英國政治學家馬克·菲利普(Mark Philp)指出,腐敗是對公共利益的損害。田心銘的觀點是,腐敗是“為謀取私利而侵犯公眾利益,腐蝕、破壞某種現存社會關系的行為”。這些定義都明確指出腐敗的企圖是獲取個人利益,后果是嚴重侵害公共利益,但無法根據這些定義明確腐敗的客體。

三是以市場為核心的腐敗定義。此類定義揭示了腐敗與市場的關系,即腐敗行為都涉及到經濟利益的交換,這里的經濟利益既包括金錢,也包括金條、房產等物質利益,也包括地位、名譽等非物質利益。雅克布·范·克拉弗倫(Jacob van Klaveren)認為,腐敗是官員把職位當作營生以謀求最大利益。該定義反映出腐敗是官員利用權力進行利益交換的市場行為。美國著名政治學家塞繆爾·亨廷頓(Samuel Huntington)指出,“腐敗的基本形式是政治權力與財富的交換。”經濟學家吳敬璉從尋租理論出發,將腐敗定義為“權力與貨幣的交換”。倪星認為,腐敗的實質是公共權力與經濟財富之間的市場化交換。

四是以法理為核心的定義。此類定義揭示了腐敗與道德、腐敗與法律的關系,明確了腐敗的性質,即腐敗行為既違反道德也違反法律。喬治·C·本森等(George C.Benson et al.)的觀點是,腐敗是“所有出于個人或政治收益的考慮非法地和非道德地使用政府權力的行為”。納塞尼爾·H·里夫(Nathaniel H.Leff)強調,“腐敗是某些個人或集團為影響官僚的行動而使用的一種法外制度。”該定義隱含地將法律作為衡量腐敗的尺度,并將腐敗主體擴大到“個人或集團”,而不僅僅是公職人員。蔡陳聰將腐敗定義為“使公共權力異化的不合法和不合理的作為或不作為”。此外,法律也對不同類型的腐敗犯罪做出了明確的界定。例如,《聯合國反腐敗公約》和我國刑法都對貪污、挪用等腐敗行為進行了詳盡的罪刑規定。

五是以委托權力為核心的腐敗定義。此類定義揭示了腐敗與委托權力的關系,即腐敗是委托權力的異化。這在很大程度上擴大了腐敗行為主體、客體及其類型的范圍。透明國際提出權力濫用不僅限于公共權力,因此將腐敗的定義拓展為“濫用委托權力以謀取私利”。羅伯特·克利特加德(Robert Klitgaard)強調,“當代理人違背委托人的利益而謀求自己的利益時,腐敗就出現了。”該觀點和透明國際的表達基本一致。榮震和柏維春認為,腐敗是“利用委托權力或由委托權力而產生的影響力來為自己或利益相關者謀取私利的行為”。

綜上所述,不同學者界定腐敗的視角各異,重點不盡相同。正如美國政治學家邁克爾·約翰頓斯(Michael Johnston)所說:“在反腐敗問題的討論中,沒有哪個問題像腐敗的定義這樣長期爭論不休。”但是,從學界對腐敗的不同定義可知,腐敗的內涵和外延正在發生變化,腐敗領域從公共部門蔓延至私營部門,腐敗主體從公職人員擴展到所有人員,腐敗的客體從公共權力演變為委托權力。總之,腐敗的客體應當是委托權力,而不僅僅限于公共權力。腐敗的主體應當包括兩類:一類是委托權力的行使者,即官員或擁有其他委托權力的人;另一類是對委托權力施加影響者,即企圖通過利益輸送等方式左右委托權力行使者的用權行為以謀取不正當利益的人,行賄人就是典型的例子。也就是說,包括公共機構、私營機構、非政府組織的管理者和普通公眾在內的所有人,都可能成為腐敗的主體。鑒于此,筆者認為,腐敗是濫用委托權力或對委托權力施加不當影響以謀取私利的行為。

(二)經濟發展

經濟發展與經濟增長有密切聯系,但區別于經濟增長。20世紀40—60年代,經濟發展與經濟增長兩個概念經常作為同義詞互換使用。20世紀60年代以后,越來越多的國內外學者對經濟發展這一概念展開了更加詳盡的討論。美國經濟學家查爾斯·P·金德爾伯格(Charles P.Kindleberger)指出了經濟發展與經濟增長的區別,他認為:“經濟增長指更多的產出,而經濟發展既包括更多的產出,同時也包括獲得更多產出所依賴的技術和體制安排上的變革。”隨后,經濟學家邁克爾·P·托達羅(Michael P.Todaro)也對經濟發展進行了界定,即經濟發展不只是經濟增長的加速、絕對貧困的消除、不平等情況的縮小,也涉及到國家制度、公眾觀念、社會結構等方面的變化。陶文達強調,經濟增長是國民經濟在數量上的增加,經濟發展是國民經濟在質量上的飛躍。劉躍奎指出,“經濟發展就是在經濟增長的基礎上,一個國家或地區經濟結構和社會結構持續高級化的創新過程或變化過程。”范小仲和張躍平同樣認為,經濟發展是指一個國家或地區的經濟結構、社會結構持續優化,以及人口素質和生活質量連續提升的過程。

根據以上分析我們認為,經濟發展是一個綜合性的概念,其內涵不僅包括經濟在數量上的增長,也包括經濟和社會結構的優化以及經濟質量的提高。

二、腐敗與經濟發展關系的規范研究

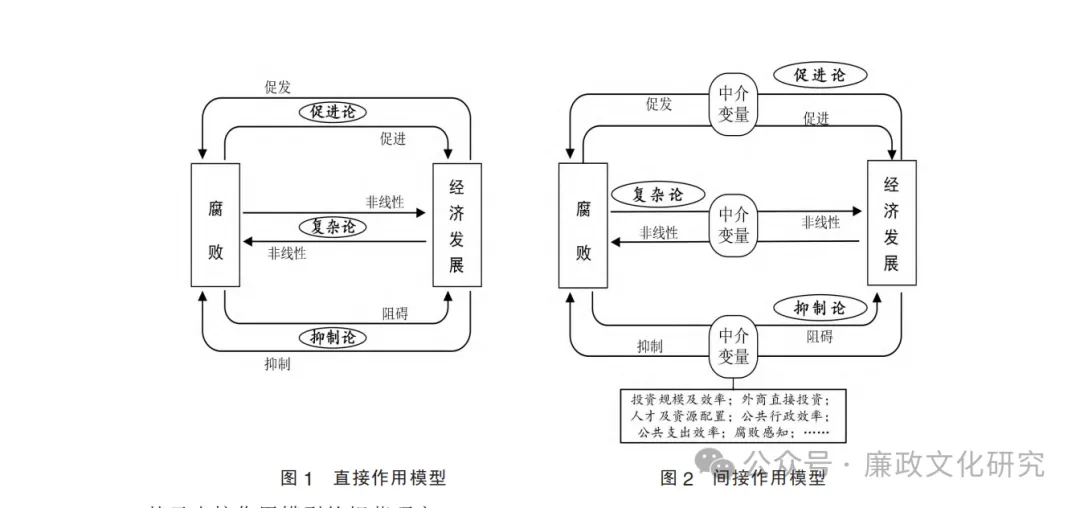

腐敗與經濟發展的關系,是指腐敗對經濟發展的作用和影響,以及經濟發展對腐敗的作用和影響。通過梳理國內外相關理論研究發現,部分學者是直接構建二者之間的關系,也有部分學者引入中間因素來剖析二者的關系。因此,本文將之歸納為直接作用模型(見圖1)和間接作用模型(見圖2)兩個理論研究框架。

(一)基于直接作用模型的規范研究

在直接作用模型中,學者們直接剖析腐敗與經濟發展之間的相互作用,大致形成了三類觀點。

第一,促進論。“促進論”既包括腐敗促進經濟發展的觀點,也包括經濟發展促進腐敗的見解,即經濟發展助長腐敗行為。一方面,部分學者認為腐敗可直接促進經濟發展。里夫是“腐敗有益論”的最初代表,他認為在發展中國家,有些腐敗對經濟具有積極的作用,在政府失靈的情況下,適度的腐敗有助于經濟增長。隨后,亨廷頓也指出,在現代化過程中,由于擴大政府管理權產生腐敗有助于刺激經濟發展。另一方面,經濟發展水平的提高促發了腐敗行為。安德魯·魏德安(Andrew Wedeman)基于中國早期經濟與腐敗狀況的分析認為,隨著經濟發展的提高,腐敗程度也更為嚴重。他還指出,不只在中國,部分其他國家也存在著經濟發展與腐敗正相關的情況。

第二,抑制論。“抑制論”的觀點也包括兩方面內容:一是腐敗阻礙經濟發展;二是經濟發展抑制腐敗。一方面,腐敗會直接阻礙或損害經濟發展。錢振明和錢玉瑩對菲律賓、新加坡兩個國家的案例分析表明,腐敗是經濟發展的“絆腳石”。馮發貴認為,無論是從短期影響還是長期收益來考慮,腐敗都是不利于經濟發展的。另一方面,經濟發展可以抑制或減少腐敗的發生。拉杰夫·K·戈埃爾和邁克爾·A·納爾遜(Rajeev K. Goel & Michael A.Nelson)認為經濟增長有助于減少腐敗行為。拉特貝克·朱馬舍夫(Ratbek Dzhumashev)利用內生增長模型進行理論分析,也發現腐敗發生率隨經濟發展水平的提高而下降,即經濟發展對腐敗具有直接的抑制作用。

第三,復雜論。“復雜論”認為腐敗與經濟發展之間不再是簡單的有益或有害關系。一方面,有學者認為,腐敗對經濟發展的影響是復雜的。例如,塞爾蓋·布拉金斯基(Serguey Braguinsky)在熊彼特增長模型的基礎上分析認為,在不同的經濟環境下,腐敗對經濟增長的影響不同:在競爭環境中腐敗可能加快經濟增長,而在集權環境中則阻礙經濟增長,并稱之為“熊彼特增長”的關系。另一方面,有學者認為經濟發展對腐敗的影響也并非簡單的線性關系。過勇基于公共選擇理論對我國經濟轉軌期間腐敗狀況變化進行分析后發現,轉軌早期快速的經濟發展增加了腐敗,而轉軌后期經濟發展增速下降后腐敗也逐漸減少。尹振東和聶輝華運用三層代理模型展開研究后得出結論:不同的經濟發展程度對腐敗有不同的偏好程度,經濟發展早期達成的是腐敗均衡,即形成的是“高腐敗、高增長、多事故和弱問責”的狀態;而在經濟發達時期,政府更偏好無腐敗均衡,即“無腐敗、低增長、無事故和強問責”的情況。簡言之,經濟薄弱階段易滋生腐敗,而經濟發達階段可抑制腐敗。

(二)基于間接作用模型的規范研究

在間接作用模型中,腐敗與經濟發展相互作用的過程是:腐敗—中間因素—經濟發展。學者們常用的中間因素包括投資規模及效率、外商直接投資、人才及資源配置、公共行政和公共支出效率、腐敗感知等。值得一提的是,在間接作用模型中,尋租理論是最常用的以經濟學視角分析腐敗問題的主要理論之一,不少學者以此解釋腐敗對經濟發展的影響,分析過程以資源配置為中間變量。

就目前而言,在間接作用模型下,有關腐敗對經濟發展間接影響的規范研究較多,而經濟發展對腐敗間接影響的研究多為實證研究。間接作用模型下的研究同樣形成了三類觀點。

第一,促進論。這類觀點認為腐敗對經濟發展具有間接的正向影響,即腐敗可以間接促進經濟發展。弗蘭西斯·T·盧伊(Francis T.Lui)以“排隊模型”為基礎進行分析,認為腐敗賄賂可以提高公共行政的效率,安德烈·施萊弗和羅伯特·W·維什尼(Andrei Shleifer & Robert W.Vishny)基于資源分配模型的分析也證明了此觀點。保羅·J·貝克和邁克爾·W·馬赫(Paul J.Beck & Michael W.Maher)利用“拍賣模型”證實腐敗可以相對提高社會資源配置效率,進而促進經濟發展。然而,由于這些基于模型的理論分析缺乏嚴格的實證檢驗,受到了較多學者的質疑。

第二,抑制論。既有理論研究認為腐敗會間接抑制經濟發展。阿爾耶·辛曼和埃利亞基姆·卡茨(Arye L.Hillmanal & Eliakim Katz)認為,腐敗使得競爭者處于不公平環境中,競爭者以額外開支進行尋租活動而導致社會資源的扭曲,阻礙經濟發展。凱文·M·墨菲等(Kevin M.Murphy et al.)認為腐敗會使人才偏向尋租活動而忽略工作創新,造成人才配置扭曲,進而阻礙經濟增長。這兩種說法都是典型的基于尋租理論框架的分析。胡鞍鋼主張腐敗會降低市場經濟效率,甚至可能會增加貧窮,從而抑制經濟發展。

第三,復雜論。有學者認為,腐敗對經濟發展有利還是有害與國家制度的完善程度息息相關。例如,托克·S·埃迪特(Toke S.Aidt)認為在經濟管理功能完善的國家,腐敗是不利于經濟發展的,但對于制度不完善的國家,部分腐敗活動有利于資源配置。

綜合來看,學界尚未就腐敗與經濟發展的關系達成一致。此外,由于規范分析缺乏實證檢驗的支撐,部分學者對相關結論持質疑態度。鑒于此,諸多學者對兩者關系展開了實證研究。

三、腐敗與經濟發展關系的實證研究

自20世紀90年代以來,隨著腐敗相關指數開始建立和逐步完善,腐敗與經濟發展關系的實證研究逐漸增多。國內外學者從不同視角運用各種方法對二者關系進行了一系列有價值的探索。但是,研究時間、研究背景、樣本特點、指標測量、所用理論等方面的差異,導致研究結論不盡一致,甚至截然相反。國外學者對腐敗與經濟發展的關系開展實證研究的時間略早于國內學者,但在研究方法上差別不大,回歸分析是國內外學者最常用的方法。然而,在參數估計方法以及回歸模型的選擇等方面,眾多研究之間還是存在一些差異。就參數估計方法來看,現有研究使用的方法包括最小二乘法(OLS)、廣義最小二乘法(GLS)、可行的廣義最小二乘法(FGLS)和廣義矩估計(GMM)等;就回歸模型選擇來看,大部分研究使用固定效應模型,也有部分研究將隨機效應模型、混合效應模型與固定效應模型結合使用。此外,也有少數學者通過描述性統計法分析兩者的相關性。

無論是回歸分析法還是描述性統計分析法,在研究兩者的關系時,都涉及到變量的衡量指標的選取。一般而言,衡量經濟發展水平的指標基本都以國內生產總值(GDP)為基礎展開;而衡量腐敗狀況的指標具有較大的選擇性,可分為主觀指標和客觀指標,主觀指標主要包括透明國際的腐敗感知指數(CPI)、國家風險國際指南(ICRG)的腐敗指數、商業國際公布的腐敗指數(BI)以及世界銀行研究所的腐敗控制指數(CCI)等,客觀指標主要是腐敗立案率、腐敗案件量、腐敗人數與公務員人數的比例等。

(一)基于直接作用模型的實證研究

當基于直接作用模型研究腐敗對經濟發展的影響時,學者們通常將腐敗程度作為解釋變量,將經濟發展水平作為被解釋變量;當研究經濟發展對腐敗的影響時,則是將經濟發展水平作為解釋變量,將腐敗程度作為被解釋變量,隨后對兩者進行回歸分析。抑或是通過計算均值、方差、協方差等對兩者的指標進行統計描述,進而觀測腐敗與經濟發展的關系。實證研究的結論同理論研究類似,也大致分為促進論、抑制論和復雜論三類觀點。

第一,促進論。一方面,腐敗有利于經濟發展。安德魯·魏德安通過對中國腐敗案件數量與地區經濟增長的相關數據進行統計分析發現,中國存在著經濟增長與腐敗共存的“雙重悖論”。宋艷偉以1998—2006年中國省級面板數據為樣本進行分析,認為腐敗與民營經濟發展呈現正相關關系,即腐敗可以助長民營經濟發展。但這是基于微觀數據得出的結論,其普適性有待檢驗。另一方面,經濟發展會助長腐敗行為。倪星和原超在對我國2006—2010年G省地市級面板數據進行分析后發現,經濟發展水平與腐敗程度呈現正相關關系,即經濟發展水平的提升造成了腐敗行為的蔓延。

第二,抑制論。一方面,腐敗不利于經濟發展。巫伯雄(Pak Hung Mo)對索洛增長模型進行擴展,利用最小二乘法分析認為腐敗對經濟增長具有顯著的負面影響。皮埃爾·吉堯姆·梅昂和哈里德·塞卡特(Pierre-Guillaume Meon & Khalid Sekkat)通過跨國數據分析發現,腐敗負向作用于經濟增長,并且在治理水平較低的國家,腐敗的負向效應更加明顯。珍妮特·辛丁·本特森(Jeanet Sinding Bentzen)基于跨國數據研究發現,腐敗與人均GDP呈現明顯的負相關關系。陳剛等基于1998—2006年我國省級面板數據,對腐敗衡量指標與GDP增長率做回歸分析認為,腐敗顯著地阻礙了我國經濟增長。楊其靜和蔡正喆對我國各省紀檢監察機關信訪執紀數據與人均GDP增長率進行回歸分析,發現腐敗嚴重阻礙經濟增長率。劉賢趙在探討反腐敗、經濟增長與碳排放治理問題的同時,聚焦反腐敗與經濟增長的關系,得出反腐敗有利于促進經濟增長的結論。此研究雖未將反腐敗與經濟發展分別作為因變量和自變量進行回歸分析,但同樣揭示了反腐敗與經濟增長二者間的內在關聯。另一方面,經濟發展對腐敗行為也具有抑制作用。丹尼爾·特瑞斯曼(Daniel Treisman)通過實證研究證明,在經濟發展進程中腐敗是減少的。達尼拉·塞拉(Danila Serra)基于線性回歸的極限邊界分析法剖析了腐敗的影響因素,也發現經濟發展的提升可以抑制腐敗。愛德華·L·格萊澤和雷文·E·薩克斯(Edward L.Glaeser & Raven E.Saks)通過實證研究也得出一樣的結論,并且發現除了經濟增長,人力資本的提升也會降低國家的腐敗程度。徐國沖和郭軒宇通過對36個案例進行模糊集分析發現,經濟發展對腐敗治理具有正面影響。但由于此研究所選案例皆為亞洲國家和地區,其結論的普適性有待進一步驗證。萬洋和袁柏順在互聯網發展與腐敗治理關系的研究中驗證了經濟發展可以抑制腐敗的觀點。但經濟發展因素在該研究為控制變量,作者未對經濟發展與地區腐敗程度的關系深入剖析。

第三,復雜論。支持“復雜論”的學者認為腐敗與經濟發展的關系不再是簡單的線性關系,而是存在復雜的非線性關系。一方面,腐敗對經濟發展的影響是復雜的。腐敗對經濟發展的影響會隨時間的變化而變化,隨國家體制的差異而變化,因腐敗類型的不同而變化,抑或是隨經濟發展的變化而變化。法比奧·門德斯和法昆多·賽普維達(Fabio Mendez & Facundo Sepulveda)基于多國數據觀察到腐敗與經濟增長存在倒“U”型曲線關系。伊扎茲·艾哈邁德等(Eatzaz Ahmad et al.)基于腐敗增長模型也發現腐敗與經濟增長率呈現倒“U”型曲線關系。吳一平和芮萌的實證研究也證明了腐敗與經濟增長之間存在倒“U”型關系。楊飛虎對公共投資領域的腐敗與經濟增長關系進行實證研究發現,二者存在倒“U”型關系。闞大學和羅良文以18個發達國家和18個發展中國家的面板數據為樣本展開研究,結果表明腐敗不利于發達國家的經濟增長,但在發展中國家,腐敗與經濟增長呈現倒“U”型關系。王賢彬和王露瑤利用31個省份的季度數據分析認為反腐敗在短期內對經濟增長產生的是負面影響,但從長期來看,反腐敗是有助于經濟增長的。也就是說,腐敗對經濟發展具有短期的正面影響和長期的負面影響。李先勇基于80個國家和地區21年跨國面板數據的分析顯示,在發達國家,腐敗與經濟增長之間呈顯著的負相關關系;而在發展中國家,腐敗與經濟增長的關系不顯著。另一方面,經濟發展對腐敗的作用也是復雜的。穆罕默德·薩米·本·阿里和什拉巴尼·薩哈(Mohamed Sami Ben Ali & Shrabani Saha)通過對中東和北非16個國家的人均GDP與腐敗指數做統計分析,發現二者之間存在三次多項式關系的可能性,即在經濟發展早期和成熟階段,人均GDP的增加導致了更嚴重的腐敗程度,但在經濟發展的中間階段腐敗是減少的。也就是說,在不同的經濟水平下,經濟發展對腐敗的影響是不同的。隨后,兩位學者又通過回歸分析法發現了經濟發展與腐敗之間的倒“U”型關系。李國璋等根據中國1980—2008年間的數據也證實了經濟增長與腐敗程度之間存在庫茲涅茨曲線效應,即呈現倒“U”型曲線。即經濟發展水平較低的時候,腐敗程度也較低;當經濟發展水平逐步升高時,腐敗程度也隨之升高;而當經濟發展達到高級階段后,經濟的進一步發展則會降低腐敗程度。韓琳和鄭朝陽采用模糊集定性比較分析方法探究了地區腐敗程度的影響因素,認為經濟發展水平和財政分權、教育水平、信息化水平等因素共同作用于地區腐敗程度,其影響路徑是一個復雜的組態問題。蔣來用基于2005—2019年特別歐洲晴雨表調查對歐盟國家腐敗情況進行了分析,發現腐敗行為隨經濟發展程度的變化而變化。但這是基于問卷調查得出的結論,缺乏對客觀數據的分析。

(二)基于間接作用模型的實證研究

當基于間接作用模型分析腐敗與經濟發展的關系時,往往需要借助政府支出效率、投資效率、腐敗感知等中間量。同樣地,間接作用模型下的實證研究也形成了促進論、抑制論和復雜論三種結論。

第一,促進論。有實證研究證明腐敗會間接地促進經濟發展,但目前幾乎沒有實證研究得出經濟發展間接助長腐敗行為的結論。皮特·埃格和漢內斯·溫納(Peter Egger & Hannes Winner)使用73個發達國家和發展中國家的數據集進行分析,發現腐敗可以刺激對外直接投資,進而促進經濟發展。聶輝華等人基于1999—2007年中國制造企業的數據分析發現,腐敗對私人控股企業的生產效率具有正向影響,對國有企業生產效率沒有影響。這表明,腐敗在一定程度上間接促進了經濟發展。

第二,抑制論。一方面,腐敗會間接地阻礙經濟發展。美國經濟學家保羅·莫羅(Paolo Mauro)通過建立并分析包括腐敗主觀指數、司法系統效率等數據的數據集,發現腐敗會降低投資效率,從而降低經濟增長。維托·坦齊和哈米德·達烏迪(Vito Tanzi & Hamid Davoodi)的回歸分析表明腐敗降低了公共投資效率,進而對經濟增長產生了負面影響。劉勇政和馮海波將腐敗要素引入內生經濟增長模型分析發現,公共支出效率正向影響經濟增長,而腐敗通過降低公共支出效率間接阻礙了經濟增長。游士兵和徐濤利用1997—2013年31個省級區域面板數據建立了“腐敗—投資規模—經濟增長”的模型,結果表明投資與經濟增長呈顯著正相關關系,腐敗則削弱了投資,從而負向影響經濟增長。臧雷振和劉超在探究數字政府發展對外資流入的作用機制時構建了包括腐敗控制的理論框架,將腐敗程度作為中介變量,揭示了腐敗降低對外直接投資而抑制經濟發展的內在聯系。另一方面,經濟發展也通過提高政府支出效率、促進金融行業的發展等有效抑制了腐敗行為。周黎安和陶婧使用中國省級水平1989—2004年的面板數據進行實證研究發現,居民收入水平的提高和政府支出效率的增加都降低了腐敗。李后建也運用中國省級水平2001—2008年的面板數據檢驗了經濟市場化和金融發展對腐敗的影響,結果表明經濟市場化和金融發展都可以有效抑制腐敗行為。

第三,復雜論。當前,基于間接作用模型的實證研究結果較少支持“復雜論”。有學者從經濟發展對公眾腐敗感知的角度出發,探討經濟發展對腐敗的影響。例如,鄧雪琳和孫宗峰基于全國77個地級市的實證調查,發現經濟發展水平對公眾腐敗感知呈現U型曲線影響。

近十五年來,無論是基于直接作用模型還是間接作用模型的實證研究,越來越多地驗證了“復雜論”觀點。文章還發現,在分析腐敗對經濟發展的影響時,即使學者們使用同樣的腐敗衡量指標,研究結論也會有差異。例如,宋艷偉(2009)、陳剛等(2008)都基于直接作用模型,使用“各省(市)人民檢察院每年立案偵察貪污賄賂、瀆職案件數與公職人員數之比以及涉案人數與公職人員數之比”度量腐敗,且兩個研究的研究時段一致,但得出相反的研究結論。出現此情況的最主要的可能原因是經濟發展衡量指標的差異,宋艷偉是基于企業的微觀數據的研究,以“私營企業工業總產值”代表經濟發展水平,而陳剛等是基于宏觀數據進行研究,以“真實勞均GDP增長率”度量經濟發展。與之相似,在研究經濟發展對腐敗的影響時,也會出現這種情況。

此外,當腐敗度量指標均為客觀指標時,經濟發展度量指標一致,但采用的研究模型不同時,結論也會有差異。例如,吳一平和芮萌(2010)基于直接作用模型,以“每萬人中腐敗案件數量”度量腐敗程度,以“人均實際GDP的增長率”衡量經濟發展水平,實證結論表明腐敗對經濟發展的影響是復雜的;而劉勇政和馮海波(2011)基于間接作用模型,以“每萬公職人員貪污腐敗瀆職立案數”代表腐敗程度,同樣以“人均GDP實際增長率”代表經濟發展水平,其實證結論則是支持“抑制論”,即腐敗不利于經濟發展。

四、結論與展望

綜上,在腐敗與經濟發展關系的問題上,學術界可謂仁者見仁智者見智,遠未達成一致。這主要有三個方面的原因:一是衡量指標的差異。例如,有學者選擇人均GDP衡量經濟發展水平,有學者則使用人均GDP增長率。一般來講,人均GDP側重解釋經濟表現的長期差異,而人均GDP增長率反映的是經濟狀況的變動,兩個衡量指標側重點不一樣,因此得出的結論也會有差異。此外,衡量指標本身可能存在缺陷,比如,有學者使用“每萬名公職人員貪污立案數”衡量腐敗程度,但這一指標也存在爭議,部分學者認為它衡量的是反腐敗力度而非腐敗程度。二是樣本選擇的差異。部分學者是對跨國樣本進行分析,也有部分學者是對一個國家的內部樣本進行分析。在考慮國家異質性的情況下,腐敗與經濟發展關系實證結論的可比性將會變小。三是時期限定的差異。一方面,不同時期經濟發展所處的階段不同,對腐敗所產生的作用效果也會不同;另一方面,不同時期腐敗狀況不同,對經濟發展的影響也存在差異。

為此,需要從理論機理、變量的衡量指標選取、實證方法的改進等方面提高研究的科學性。首先,實證研究需要有理論體系作為分析基礎,規范分析也需要實證檢驗的支撐。既要厘清腐敗與經濟發展相互作用的理論模型,例如,是基于直接作用模型分析還是基于間接作用模型分析,也要尋找合適的數據及檢驗方法作為支撐。其次,要采用合理的變量衡量指標。就腐敗的度量而言,當選取主觀測量指標衡量腐敗時,會被質疑指標的主觀性過強;當選取客觀測量指標時,又會面臨指標反映腐敗程度還是反腐敗力度的質疑。因此,在選取衡量指標時應考慮綜合且平衡運用主客觀衡量指標,盡量減少分歧。最后,實證研究方法要經得起考驗。由于腐敗與經濟發展是相互作用的關系,雖然不一定為互為因果關系,但在研究單方面影響時,仍需特別關注到是否存在逆向因果關系等內生性問題,因此在選擇回歸分析方法時,還需確定合適的回歸模型和參數估計方法。

然而不論如何,對腐敗與經濟發展關系的理論探討最終還是要回歸到國家治理的實踐中來。盡管關于腐敗與經濟發展關系的觀點各異,但不論從理論推演還是現實觀察來看,“復雜論”都更具合理性。不同國家、同一國家不同發展時期的腐敗狀況和經濟發展水平都不是一成不變的,二者關系可能因國情或經濟發展階段的不同而變得不確定。相對于發展中國家而言,腐敗對發達國家經濟發展的負向影響更為顯著,同時對一個特定的國家來說,在社會結構優化且穩定時期,經濟發展對腐敗的抑制作用更加強烈,而處于社會轉型期或高速增長期時,經濟發展則會在一定程度上刺激腐敗的發生。因此,治理腐敗的策略要因國而異、因時而異:在社會轉型期或經濟飛躍期,反腐敗不可奢求速戰速決,一步到位,而必須有所取舍,重點突破,循序漸進,久久為功,要通過發展經濟消除腐敗滋生的土壤和條件。而一旦社會結構趨于穩定或經濟高度發達時,廣泛鋪開、全面出擊可能是更優的反腐敗策略。進一步而言,我們應當客觀地、辯證地、歷史地看待各國的經濟狀況和腐敗狀況,發達國家經濟的停滯或倒退可能根源不在經濟本身,而是腐敗日趨嚴重的結果,發展中國家出現腐敗現象則可能根源不在政治制度,而是經濟高速發展中不可避免的陣痛。

特別需要強調的是,廉潔與發展都是國家治理追求的重要目標,二者不能偏廢,更不能將二者對立起來。在制度建設不完善的階段,行賄受賄等腐敗行為看似在短期內提高了“審批效率”,好像是“腐敗促進了經濟發展”,但這是以破壞社會公平正義、阻礙經濟長遠發展為巨大代價的飲鴆止渴。因此,必須反對“腐敗是經濟發展的潤滑劑”“反腐敗影響經濟發展”等錯誤論調,只有堅定不移地反腐敗,才能為中國經濟持續健康發展保駕護航,才能實現廉潔與發展的雙重目標。

(參考文獻略)

來源:《廉政文化研究》

作者:杜治洲(1975—),男,湖北黃陂人,燕山大學公共管理學院教授,燕山大學廉政與治理研究中心主任,博士生導師;李帥(1996—),女,河北唐山人,燕山大學公共管理學院博士研究生。