【要目】

一、引出問題的現實案例

二、聶圣哲、吳鵬飛涉嫌尋釁滋事和侮辱犯罪,應依現行《刑法》追究刑事責任

三、網絡違法犯罪的社會危害性比線下違法犯罪更為嚴重

四、對網絡違法犯罪法律責任追究率低的原因探究

五、網絡尋釁滋事侮辱誹謗違法犯罪屢禁不止的平臺責任

六、政法機關、網信部門應致力協同施治、有效嚴懲

七、立法完善:填補漏洞與明確標準

【摘要】傳統社會只存在一個現實社會,而信息時代社會具有現實與網絡并存的二元社會結構。鑒于網絡社會是一個看不見摸不著但又無時不在無孔不入無人能避猶如空氣般存在,因而網絡違法犯罪有著鮮明的特質。當前對懲治網絡尋釁滋事、網絡侮辱誹謗等違法犯罪存在危害性認識不高、司法理念局囿、懲治能力不足、技術手段欠缺和立法明顯滯后等問題,以致像聶圣哲、吳鵬飛等人涉嫌網絡尋釁滋事、網絡侮辱誹謗社會名人的嚴重違法犯罪行為未能得到及時有效的法律制裁,網絡信息監管部門也未對此二人作出任何處理,網絡社會秩序、網絡生態和公民合法權益維護成本驟然增大。對網絡違法犯罪的治理,既要在現有法律框架下綜合施治,也要從立法層面盡快著手制定專門法律或專門條款,使網絡尋釁滋事、網絡侮辱誹謗這類違法犯罪的懲治更加“有法可依”,更具直接適用性和可操作性,更能彰顯治理實效。本文立足于既有現實案例,剖析網絡尋釁滋事侮辱誹謗違法犯罪的嚴重危害性,探尋對此類違法犯罪懲治不力的原因,提出綜合施治和立法完善建議。

關鍵詞:網絡尋釁滋事 網絡侮辱誹謗 綜合施治 立法完善

一、引出問題的現實案例

今年以來,一個自稱“百億企業家、院士(自己成立一家‘雜學院’,自封‘院士’)、教授、博士生導師、詩人、作家、導演、江南第二才子”的聶圣哲,一邊網上直播帶貨販賣日本醬油、指甲刀、油壺、女士內褲文胸等低端日本產品,一邊發布系列矩陣視頻,以“賊眉鼠眼、董一坨、董傻子、董壞人、董個球、土撥鼠、王八蛋、媽的X”等極其骯臟的言詞,辱罵網絡名人董宇輝,以此碰瓷吸睛、出圈出名,收割流量。同時,聶圣哲還在不同視頻中,瘋狂怒批詆毀中國傳統文化、儒家文化、中醫和張載“橫渠四局”,惡意謾罵古圣先賢孔子、民族英雄岳飛、道德楷模雷鋒和陳寅恪、弘一法師、李敖、楊振寧、韓紅等社會名人,肆意攻擊華為、格力、比亞迪和Deepseek等民族企業。更為嚴重的是,聶圣哲還以唐山大地震這一國家災難來辱罵回懟質疑他的唐山網友。如此等等,“語不雷人死不休”,這一切都是為了引發爭議,制造對立,引爆輿論,獲取關注,博取眼球,騙取流量,為自己直播帶貨和其他不法目的張本。

無獨有偶。2年前,一個叫吳鵬飛的所謂“網絡作家”用“狗屎、小人、心胸狹窄、下賤、骯臟”等侮辱性詞語惡毒辱罵著名歌星刀郎。

聶圣哲、吳鵬飛在公共網絡辱罵社會名人,侮辱他人人格尊嚴,詆毀他人名譽,產生極為惡劣的社會影響,嚴重危害網絡社會秩序,均涉嫌構成尋釁滋事罪和侮辱罪,應擇一重罪處之。

然而,目前聶圣哲、吳鵬飛兩人仍逍遙法外,未受到任何刑事追究,哪怕是治安處罰亦未及于此二嫌犯。這反映了對網絡違法犯罪社會危害的嚴重性存在認識不足、出現治理盲區等問題。如何深化認識、依法懲處、優化治理、完善立法,是當前針對此類網絡違法犯罪亟待探究的緊要課題。

二、聶圣哲、吳鵬飛涉嫌尋釁滋事和侮辱犯罪,應依現行《刑法》追究刑事責任

(一)聶圣哲、吳鵬飛在公共網絡發布視頻辱罵他人,制造對立,引爆輿論,妨害網絡公共秩序,涉嫌尋釁滋事犯罪

《刑法》第293條規定:“ 有下列尋釁滋事行為之一,破壞社會秩序的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制:...(二)追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人,情節惡劣的;...(四)在公共場所起哄鬧事,造成公共場所秩序嚴重混亂的。”“糾集他人多次實施前款行為,嚴重破壞社會秩序的,處五年以上十年以下有期徒刑,可以并處罰金。”

聶圣哲在多個賬號、眾多視頻中用“鼠眉賊眼、董個球、董一坨、董傻子、土撥鼠、長得丑、長得矮、媽的X”等大量粗俗不堪的污言穢語辱罵董宇輝及其粉絲;吳鵬飛在視頻中用“狗屎、小人、心胸狹窄、下賤、骯臟”等侮辱性詞語惡毒辱罵刀郎,均屬于法律上的“破壞社會(網絡社會)秩序”的“辱罵”行為,在全網產生極其惡劣的影響,屬于“情節惡劣”;也屬于“在公共場所(網絡)起哄鬧事,造成公共場所秩序嚴重混亂(制造對立撕裂、引發粉絲對罵、引爆公共輿論事件)的”行為。這些都完全符合“尋釁滋事罪”的構成要件。公安機關應對犯罪嫌疑人聶圣哲、吳鵬飛予以刑事立案偵查,從嚴懲處。

現行《治安管理處罰法》第42條(修訂后的《治安管理處罰法》第50條)也規定了“公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的”處以警告、罰款和治安拘留。但聶圣哲、吳鵬飛多次在網絡上發布辱罵董宇輝或刀郎的系列視頻,情節十分嚴重,在全網傳播,不斷被轉發,社會影響極其惡劣,嚴重破壞了網絡社會秩序,已經遠超《治安管理處罰法》調整范圍,涉嫌刑事犯罪,應對其追究刑事責任。

(二)聶圣哲、吳鵬飛在公共網絡發布視頻辱罵他人,涉嫌構成侮辱罪,且符合適用“公訴罪”處理的情形

聶圣哲、吳鵬飛的行為同時涉嫌構成侮辱罪,且達到“嚴重危害社會秩序”屬于可以適用公訴罪的情形。《刑法》第246條規定了“侮辱和誹謗罪”,有一個“但書”條款:“前款罪,告訴的才處理,但是嚴重危害社會秩序和國家利益的除外”。

為什么說聶圣哲、吳鵬飛在網絡上多次發布視頻辱罵他人的行為,達到“嚴重危害社會秩序”程度、適用公訴罪的標準呢?第一,他們故意選擇具有廣泛社會知名度的公眾人物董宇輝和刀郎開罵,其不法目的是選擇社會名人作為實施犯罪的對象,可以迅即引起社會關注,引爆社會輿論,迅速擴大知名度,從而收割流量,為自己從事直播帶貨和其他非法目的等張本。第二,他們用極其粗野、骯臟、下三濫、潑婦罵街式的污言穢語,表演自己的所謂“真性情”,更能刺激社會神經,引起全網關注,所謂“語不雷人死不休”。而實質上造成社會文明的破壞,沖擊社會主流道德價值,污染網絡,毒化社會空氣;第三,在公共網絡發布視頻,其傳播速度和范圍驚人到無法想象,對受害人的傷害、對社會的危害是何等的嚴重!可以這樣說,大凡在網上傳播,即構成“嚴重危害社會秩序”。第四,聶圣哲不僅辱罵董宇輝,還肆意謾罵千古圣人孔子、民族英雄岳飛、道德楷模雷鋒和當代一大批對社會有杰出貢獻的名人,瘋狂怒批中國傳統文化、儒家文化、中醫和張載“橫渠四局”,詆毀中華民族優秀文化,沖擊社會主義核心價值觀,破壞公序良俗和文化自信,當然屬于“嚴重危害社會秩序”。

基于此,公安機關和檢察機關應按照公訴案件對聶圣哲、吳鵬飛利用網絡尋釁滋事、侮辱誹謗犯罪行為依法從嚴打擊,即由公安機關立案偵查,檢察機關審查批捕和提起公訴,并進行法律監督。

三、網絡違法犯罪的社會危害性比線下違法犯罪更為嚴重

網絡違法犯罪社會危害性程度比線下現實違法犯罪更為嚴重,其傳播速度與范圍呈指數級擴大,信息可瞬間擴散至百萬級、千萬級、億萬級用戶,形成“病毒式傳播”。據《人民日報》7月22日報道:截至2025年6月,我國網民規模達11.23億人,互聯網普及率達79.7%。可見,網絡尋釁滋事、網絡侮辱誹謗等違法犯罪的危害后果遠超線下現實場景,且危害持久化,數字信息永久留存,即使刪除仍可能被二次傳播。有的甚至導致受害人“社會性死亡”,對受害人造成長期心理創傷與社會關系難以修復的毀滅性破壞。傳統社會有“好事不出門,壞事傳千里”之說,而在網絡社會里就完全不一樣了,遠遠不是“傳千里”的問題,而是“傳萬里”、“傳全球甚至全宇宙”了。

網絡尋釁滋事和侮辱誹謗的社會危害性在很多方面(如傳播速度、影響范圍、取證難度)比現實犯罪更嚴重,具體表現為:一是破壞網絡生態與社會秩序。網絡尋釁滋事(如辱罵、恐嚇、編造虛假信息)和侮辱誹謗行為不僅侵害個人權益,還會擾亂公共網絡秩序,導致網絡空間戾氣加重,甚至引發線下沖突或群體性事件。例如,湖北崇陽網紅譚某長期在直播間辱罵他人,并糾集人員線下報復,導致20余名受害者遭受精神傷害,嚴重破壞社會秩序。再如前文所述聶圣哲發布系列視頻賬號,瘋狂辱罵多位社會名人和古圣先賢,惡意詆毀中國優秀傳統文化,甚至以唐山大地震這種國家災難來辱罵回懟唐山網友。二是傳播速度快,影響范圍廣。網絡信息的傳播具有即時性和跨地域性,虛假信息或侮辱性言論可能在短時間內被大量轉發,造成難以控制的負面影響。如溫州網民王某某編造臺風虛假視頻,誤導公眾,擾亂社會公共秩序。三是對受害者的精神傷害更持久。網絡侮辱誹謗往往伴隨“人肉搜索”、隱私泄露,受害者可能長期遭受網絡暴力,嚴重影響現實生活。因被網絡侮辱誹謗而致受害人精神抑郁甚至自殺的案例已非罕見。四是助長網絡黑惡勢力。部分網絡暴力行為(如“流量惡霸”)已具備涉黑惡性質,形成有組織的網絡霸凌,危害性遠超個體犯罪。如聶圣哲注冊100多個視頻矩陣賬號,籠絡一大批支持水軍,拉攏一些名人、大咖為其站臺發聲力挺,已經搭建網絡黑惡勢力組織體系,嚴重沖擊網絡社會秩序,對公民權利帶來極大侵害!

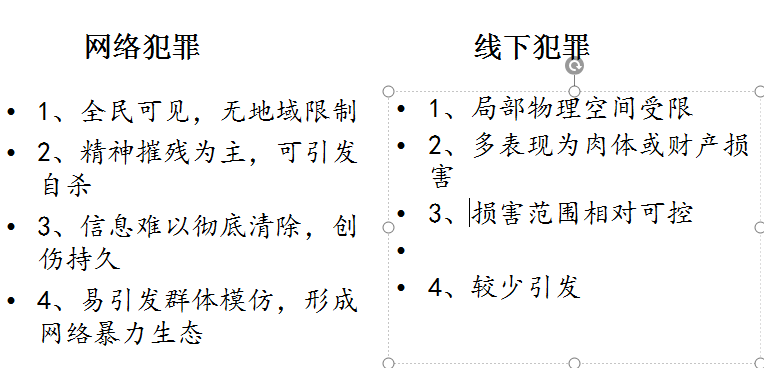

網絡違法犯罪的社會危害性可從影響范圍、傷害深度、修復難度、疊加效應4個方面下表比較。

如2023年某網紅遭誹謗案,不實信息3天內傳播超2億次,致受害人抑郁自殺未遂。

四、對網絡違法犯罪法律責任追究率低的原因探究

聶圣哲、吳鵬飛等人涉嫌網絡尋釁滋事、網絡侮辱誹謗犯罪至今未得到任何法律追究。從全國范圍來看,網絡尋釁滋事、侮辱誹謗犯罪被追究刑事責任、治安管理責任的均在少數,還遠未在根本上形成常態化的有效打擊態勢,究其原因涉及多個方面,包括危害認知不足、法律適用標準不明、證據收集困難、司法實踐偏向保守以及網絡犯罪本身具有特殊性等。

1.對社會危害性認知不足。社會各界和部分執法司法辦案人員囿于傳統思維,習慣于從現實場景考量社會危害性。對網絡尋釁滋事和網絡侮辱誹謗等違法犯罪破壞社會秩序、侵犯公民權益局限于所謂“看得見”的損害,對這種“看不見”網絡違法犯罪的社會危害性普遍認識不足。部分執法、司法人員思維、理念和工作模式跟不上時代發展和社會變化節奏。

2. 法律適用標準模糊。現行《刑法》第293條(尋釁滋事罪)、第246條(侮辱誹謗罪)等條款針對線下場景設計,對網絡傳播量級、危害性評估缺乏細化標準。“公共秩序嚴重混亂”是尋釁滋事(網絡)罪的結果要件,司法解釋未明確具體情形,導致司法實踐認定不一。誹謗罪點擊量超5000次或轉發超500次才達刑事立案標準,但實際危害遠超此閾值。侮辱罪還沒有司法解釋規定立案量化標準,須類推適用誹謗罪標準。如聶圣哲、吳鵬飛辱罵董宇輝、刀郎的視頻,被轉發和被點擊瀏覽次數遠遠超過了“500次”和“5000次”,早已達到了億萬次的傳播量,情節極其嚴重,影響極其廣泛和惡劣,嚴重危害社會秩序,毒化網絡空氣。

3. 證據收集與固定困難。立案偵破難度大,跨平臺取證難,需協調多個平臺調取日志;溯源成本高,需網警專項技術支持,基層警力資源不足;電子證據易滅失,網絡信息可被快速刪除、篡改,導致關鍵證據難以固定;匿名性與跨地域性,導致網絡犯罪常涉及虛擬身份和跨地域作案,追蹤行為人真實身份及犯罪地管轄權認定復雜。

4. 司法實踐偏向保守。刑法謙抑性原則致部分公安和司法機關對網絡言論犯罪持謹慎態度,傾向于通過行政處罰或民事侵權解決,避免過度刑事化。網絡侮辱誹謗一般通常為“告訴才處理”的自訴案件,舉證難度大。普通民眾缺乏電子證據調查手段(如無法獲取IP地址、聊天記錄等)和證據固定能力(如公證存證),被害人往往因舉證能力不足而放棄追責。

4. 傳統司法模式應對新型犯罪不力。網絡犯罪常呈現分工細化、跨平臺協作的特點,犯罪鏈條碎片化,單一行為(如“吸粉引流”)可能不構成完整犯罪,導致打擊困難。部分行為(如爬蟲技術、AI生成內容)是否構成犯罪存在爭議,司法機關可能因技術復雜性而暫緩介入。

5. 執法資源投入有限。相較于電信詐騙、非法經營等更直接危害經濟秩序的犯罪,網絡尋釁滋事、網絡侮辱誹謗等違法犯罪案件可能被列為次優先級。同時,部分網絡犯罪服務器或行為人位于境外,國際合作機制不完善,亦導致追責困難。

綜上,網絡尋釁滋事和侮辱誹謗犯罪追責率低,既受制于法律本身的模糊性,也與網絡犯罪的技術特性、司法資源分配及執法難度相關。未來可能需要進一步細化司法解釋、強化電子證據規則,并探索更高效的跨部門協作機制,以提高追責效率。

五、網絡尋釁滋事侮辱誹謗違法犯罪屢禁不止的平臺責任與監管責任

網絡尋釁滋事、網絡侮辱誹謗等違法犯罪行為屢禁不止,除了執法和司法層面的打擊力度問題外,網絡平臺作為信息傳播的主要載體,存在諸多問題。如:平臺未能有效履行管理義務,導致違法行為泛濫,加劇網絡環境的惡化;部分平臺甚至為流量縱容制造陣營對立、價值撕裂、夸大是非;舉報機制形同虛設,如設置48小時審核期,導致惡性傳播,惡劣影響無法挽回等。同時,網絡監管部門形同虛設,放棄監管,“清網行動”一陣風,以致網絡尋釁滋事、網絡侮辱誹謗現象有恃無恐,肆無忌憚,恣意妄為。

1.審核機制不嚴,放任非法內容傳播。技術審核存在漏洞,部分平臺依賴簡單的關鍵詞過濾或AI審核,難以識別變體表達、隱喻侮辱或圖片/視頻中的違規內容,導致大量違法信息漏網;人工審核不足,審核團隊規模小、培訓不足,或為降低成本外包給低效團隊,無法及時處理舉報內容;“流量至上”導向偏差,平臺算法優先推薦煽動性、爭議性內容(如辱罵、對立言論),變相鼓勵用戶發布極端言論以獲取關注。

2.舉報反饋機制低效,縱容違法者。舉報流程繁瑣,用戶舉報需多次跳轉頁面,或要求提供過多證據,降低舉報意愿;反饋延遲或缺失,平臺對舉報處理緩慢,甚至不回復,導致違法內容長期留存;處罰力度不足,對違規賬號僅“刪帖”或短期封禁,而非永久封號或上報執法機關,違法成本極低。

3.用戶實名制落實不到位,助長匿名犯罪。虛假注冊泛濫,平臺未嚴格核驗手機號、身份證等信息,導致大量“馬甲號”用于誹謗、網暴。跨境平臺監管缺失,部分境外平臺(如匿名社交軟件)成為違法言論避風港,但境內分支機構未配合監管。

4.數據留存與執法配合不足。未完整保存證據,平臺未依法存儲用戶日志、聊天記錄等數據,導致警方調查時無法取證。消極應對司法要求,部分平臺以“技術原因”或“隱私政策”為由拖延提供違法者信息,阻礙案件偵辦。

5.平臺規則不透明,選擇性執法。規則模糊,社區準則用語寬泛(如“不當言論”),用戶無法預判行為邊界,平臺卻可隨意解釋。適用“雙標”,對流量大的“網紅用戶”或廣告主網開一面,而對普通用戶嚴厲,助長特權違法。

6.平臺缺乏應承擔的法律與社會責任感。法律責任:根據《網絡安全法》《個人信息保護法》《刑法》等,平臺需履行“主體責任”,包括內容審核、配合執法等。若失職,可能面臨罰款、暫停業務甚至刑事責任(如“拒不履行信息網絡安全管理義務罪”)。社會責任:平臺作為公共空間管理者,應主動優化算法、加強教育(如設置“防網暴提示”),而非僅追求用戶活躍度。

7.網絡監管部門監管缺位責任缺失。多年來,網信辦一直聯合公安部、工業和信息化部等多個部門共同開展的網絡安全治理專項行動即“清網行動”,要求集中整治網絡空間中的違法違規信息、網絡犯罪、不良內容等問題,維護清朗的網絡環境,保障公民合法權益,促進互聯網健康有序發展。“清網行動”雖然取得了一定成效,但仍然存在很多盲區和誤區,以致對發布系列視頻適用污言穢語瘋狂辱罵社會名人、詆毀轉傳統文化、古圣先賢和民族英雄、污染網絡毒化社會的聶圣哲等人,沒有得到任何處理,使之有恃無恐,肆無忌憚,愈演愈烈。聶圣哲及其同伙在不同地方注冊100多個矩陣視頻賬號,瘋狂發布此類視頻,嚴重污染網絡,侵犯他人人身權利,妨害網絡社會秩序,產生極為惡劣的社會影響。

六、政法機關、網信部門應協同施治、有效嚴懲

網絡犯罪的治理需依賴技術手段(如電子取證)和多部門協同(如網信、公安聯合執法)。針對網絡尋釁滋事、侮辱誹謗等違法犯罪行為,政法機關和網信監管部門應協同合作,強化打擊和依法治理,執法強化及技術手段升級等多維度協同推進。

(一)公訴前置:政法機關從嚴懲處網絡違法犯罪

對借助視頻、微博、微信等網絡手段辱罵他人、詆毀英雄、歪曲歷史、否定公論,故意制造陣營對立、引爆公共輿論事件、沖擊社會主流道德秩序等,原則上應認定為“情節嚴重或情節惡劣”、“嚴重危害社會秩序”,以“尋釁滋事罪”追究刑事責任。

對借助視頻、微博、微信等網絡手段侮辱誹謗他人案件,政法機關原則上應以“嚴重危害社會秩序”適用《刑法》第246條“但書”條款,直接作為公訴案件處理,無需受害人自訴。

如多年前,杭州發生了一起所謂“女士出軌快遞哥”的捏造誹謗視頻案件,相關行為人構成誹謗罪。被害人首先向人民法院提起“誹謗罪”的自訴。后來檢察機關認為,行為人的捏造事實制作視頻上傳網絡的行為,情節十分嚴重,影響極其惡劣,已經“嚴重危害社會秩序”,要求被害人撤回自訴,監督指導公安機關立案偵查,檢察機關批準逮捕和提起公訴。該起案件具有標志性意義。也就網絡社會超速傳播條件下,公民名譽權、隱私權等人格尊嚴保護,已不僅僅是公民個人權利被侵害問題,而事關網絡社會秩序和網絡健康生態的建立和維護!

(二)執法強化:跨部門協作與能力提升

公安機關建立“網絡違法犯罪偵查”專門隊伍。配備專職網警,聯合網信、工信部門建立常態化監控巡查機制和行政執法與刑事司法銜接機制,對輕微違法快速行政處罰,對犯罪行為及時刑事立案。

網絡監管部門從嚴監管。網管部門應提高認知,確立使命意識,強化責任,主動出擊,對利用網站、微博、微信公眾號、視頻號等給類自媒體對他人侮辱、謾罵、詆毀、貶損、捏造、造謠,等行為,首先應主動出擊,嚴肅查處。對違規網站、平臺、微信號、視頻號等進行約談、罰款、限期整改直至封號關停等行政處罰,對涉嫌違法犯罪的應迅速移交公安機關予以立案偵查,追究刑事責任,對不夠刑事標準的,也必須給予治安拘留等處罰。

優化證據固定與跨境協作。推廣公證區塊鏈存證技術,確保電子證據的完整性與合法性。與國際組織合作打擊境外服務器實施的犯罪(如通過國際刑警組織協查IP溯源)。

(三)技術手段升級:智能監管與溯源能力

AI+大數據預警系統。投入AI+人工復合審核,識別深層語義和圖像違規。部署自然語言處理(NLP)模型,實時監測敏感關鍵詞(如侮辱性詞匯、煽動性言論),并結合用戶舉報數據自動分級預警。利用圖譜分析識別“水軍團伙”,追蹤惡意賬號背后的組織鏈。

強化平臺技術責任。要求社交平臺上線“實名制+人臉識別”注冊功能,限制匿名賬號權限。推行“一鍵反網暴”工具,允許受害者快速凍結侵權內容并提交司法存證。

溯源與反制技術。對深度偽造內容嵌入數字水印,追蹤偽造源頭。聯合電信運營商建立“涉網犯罪IP黑名單”,對反復涉案IP實施限速或斷網。

跨平臺聯防治理:建立與公安機關的快速響應通道,固定證據并移交線索。共享違法者黑名單,避免“封一賬號換平臺再犯”。簡化流程,對有效舉報者給予獎勵(如流量曝光)。根治網絡違法犯罪,需平臺、用戶與監管機構的共同行動。

(四)社會共治:公眾參與和普法宣傳教育

簡化舉報通道。在主流平臺嵌入“違法線索直報”功能,舉報信息直達執法機關后臺。

強化普法宣傳。充分借助報刊、電視等主流媒體和短視頻、微信公眾號等自媒體,廣泛宣傳有關法律法規;落實中央“誰執法誰普法”責任制,加強以案釋法。

優化平臺監管。平臺若繼續“重發展輕治理”,加劇網絡亂象,對此應收緊、優化監管措施,追究平臺法律責任,并讓其付出更大代價,如下架、股價暴跌等。

(五)厘清邊界:注重保護與打擊平衡

厘清言論自由邊界:正常學術辯論、依法評論、合理評析、理性爭議、據理力爭,等等,都屬言論自由范疇,應予保護;而捏造、詆毀、貶損、侮辱、謾罵、造謠,等等,都屬違法甚至犯罪。正常表達、言論自由與違法犯罪的邊界還可通過立法聽證會、專家論證會、學術研討會等方式加以廓清與明晰。

通過以上措施系統推進,可構建“預防-監測-打擊-教育”的全鏈條治理體系,在保障網絡空間秩序的同時,維護各類民事主體合法權益。

此外,加強案例指引,統一裁判尺度。最高人民法院、最高人民檢察院針對網絡犯罪定期發布指導性案例,統一法律適用和裁判標準。

七、立法完善:填補漏洞與明確標準

網絡違法犯罪具有極大危害性和獨特性,既要在現有法律框架下實施綜合治理,也要從立法層面盡快著手制定專門法律或專門條款,尤其要使對網絡尋釁滋事、網絡侮辱誹謗這類違法犯罪的懲治更加“有法可依”,更有直接適用性和可操作性,更能凸顯治理的實效性。

(一)修訂《刑法》與《治安管理處罰法》。增設“網絡尋釁滋事”獨立條款,明確線上行為與線下行為的法律后果,避免依賴傳統條款的類推適用。細化“侮辱誹謗罪”的構成要件,量化“情節嚴重”標準(如轉發量、閱讀量、對受害者實際影響等)。對“人肉搜索”“深度偽造(AI換臉)”“煽動性標題黨”等新型網絡危害行為單獨規定法律責任。

(二)制定《網絡生態治理法》。整合散見于《網絡安全法》、《個人信息保護法》、《治安管理處罰法》、《刑法》和司法解釋等法律法規中的相關條款,明確平臺責任、用戶權利及違法與犯罪行為的邊界。

(三)制定相關罪名立案標準。早在2013年最高人民法院、最高人民檢察院頒布了《關于辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2013〕21號),規定利用信息網絡誹謗他人,“同一誹謗信息實際被點擊、瀏覽次數達到5000次以上,或者被轉發次數達到500次以上”,應當認定為刑法第246條第一款規定的“情節嚴重”,即構成誹謗罪。侮辱罪和誹謗罪在《刑法》中雖然規定于同一個條文(第246條),但2013年“兩高”司法解釋只就網絡誹謗作出規范,而未涉及侮辱罪。故“兩高”還應會同公安部對網絡侮辱犯罪發布司法解釋,規定立案標準。一是規定借助視頻、微博、微信等網絡手段辱罵他人、詆毀英雄等傳播、點擊次數或轉發次數等構成犯罪的量化標準;二是對《刑法》第246條第二款“但書”條款“嚴重危害社會秩序”以“公訴罪”處理的情形作出界定;三是區分“合理批評”、“正當爭論”與“惡意侮辱誹謗”的界限,避免壓制正常輿論監督。對“匿名犯罪”情形(如境外IP、虛擬身份)的取證與定罪規則作出指引;四是對《刑法》第293條第四項“公共場所”中的“現實公共場所”和“網絡公共場所”作出細分,予以界定。

網絡空間非法外之地,其危害性遠遠勝過現實違法犯罪。唯有通過法律精密化、技術穿透化、平臺責任化、懲治及時化等多位一體推進,才能構建清朗網絡數字文明社會。政法機關和網信監管部門強化責任和使命,高度重視網絡違法犯罪,共同推進網絡法治文明。

(作者馬賢興,現為中國法律倫理學術委員會委員,湘潭大學特聘教授,鳳凰公證研究院高級顧問,湖南省政府立法專家,湖南省民法典宣講團、湖南省八五普法講師團成員,長沙市虛假訴訟(仲裁)治理研究中心主任;原任長沙市中級人民法院研究室主任,寧鄉市人民法院、長沙市天心區人民法院黨組書記、院長,長沙市雨花區人民檢察院黨組書記、檢察長。)

來源:山虎說法微信公眾號

主管單位:中國反腐敗司法研究中心

主辦單位:企業廉潔合規研究基地

學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院

技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司