欠薪風波將新消費品牌鐘薛高再度拉到輿論風暴中,誰也沒想到這個年營收曾破10億元的品牌,有一天會落到發不出工資的地步,其實這一切早有征兆,去年的“火燒不化”事件就是個導火索,背后隱藏的深層次原因是它鋪錯了渠道,最終遭到反噬,陷入賣不動的局面。

01、一切早有征兆

沒想到“雪糕刺客”鐘薛高有一天會變成“員工刺客”。

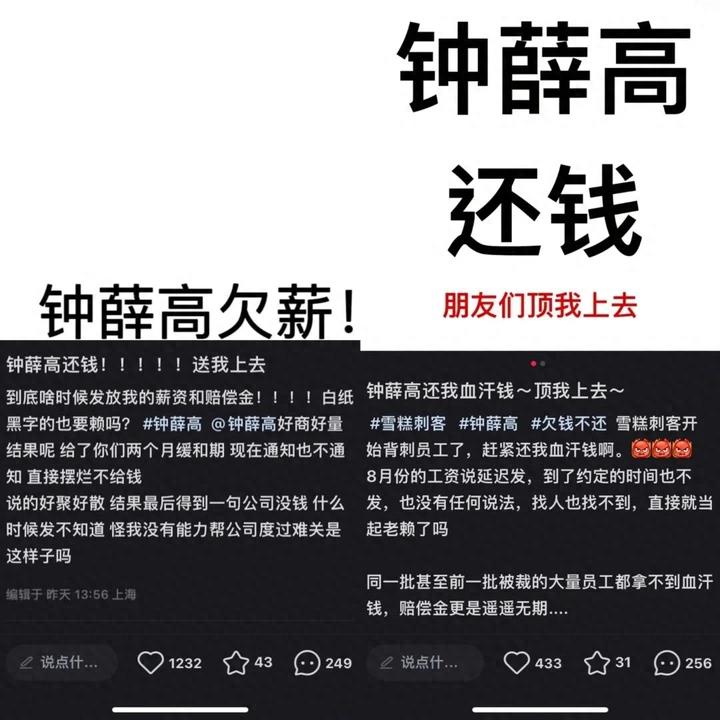

近日,有疑似鐘薛高的多位內部員工在社交平臺爆料,要求欠薪的鐘薛高“還錢”。

此次欠薪風波與鐘薛高內部的組織架構調整有關,今年上半年,鐘薛高開始向部分員工約談賠償優化事宜, 但在員工離職后,約定好的工資卻一拖再拖,最終引起了各地離職員工的抗議。

“我們部門有10個人都在約談后的八九月份離職,之前鐘薛高說9月底會按時發放工資,后來又推遲到10月15日發放,現在又推脫,說將在11月初發放工資”,一位鐘薛高線下渠道部門的前員工對「市界」表示,“一直到現在沒有任何通知,問就是回答稱現在公司也沒錢”。據他透露,光是線下渠道部門,總公司優化的員工數量就有超過100人,“甚至可能更多”。

在社交平臺上,許多鐘薛高前員工也有著類似的處境。有自稱鐘薛高客服部門的員工表示,客服部門的6位員工與公司人事交談中提出了補償優化的情況,并與公司簽署了離職同意單,結果在約定好的10月15日并沒有收到補償,公司的回復則是要“等融資方投錢”。

根據紅星資本局報道,一位鐘薛高前員工稱,其所在城市的公關團隊在今年5月就已把辦公室退租,沒有工作可做。對接的人力資源部門同事在9月稱自己也沒拿到工資,該部門的多名員工已經離職。

針對裁員優化的問題,一位鐘薛高聯合創始人對「市界」確認,“人員優化是在做的”,被問及包括鐘薛高渠道、經營方面的問題時,胡日查則表示“這里面很復雜,幾句話說不清楚。”

另一方面,根據天眼查,今年6月,鐘薛高食品(上海)有限公司深圳南山分公司經營狀態由存續變更為注銷。自此,鐘薛高品牌主體公司鐘薛高食品(上海)有限公司21家分支機構均顯示為注銷。對此,鐘薛高方面回應稱,注銷的公司主要是當地快閃店或者臨時品牌形象店。

事實上,大廈將傾之時往往早有預兆。就在雪糕銷售旺季的8月份,鐘薛高的線上運營已悄悄陷入停擺狀態,不僅在微博、微信公眾號等平臺停止了更新,其留言區還時不時出現討薪催債的評論。

更讓不少消費者無奈的是,鐘薛高的一系列用戶活動也都停滯。“辛辛苦苦攢積分,結果竹籃打水一場空”,有消費者稱,自己在鐘薛高的線上小程序每天簽到攢積分,就是為了換取冰箱貼的周邊,結果自己明明已經達到要求,積分系統卻遲遲不更新,還是無法兌換冰箱貼。

在更早之前,鐘薛高創始人林盛就對這場優化風暴打下了預防針。“我感覺組織整體有逐漸僵化的趨勢,這是我想竭力避免的。2023年我會采取一些動作,如果這些動作效果不佳,那我們必須要把業務或者部門一號位進行調整和換人”,在今年上半年,他曾對虎嗅表示。

自從去年雪糕“火燒不化”的危機風波爆出后,鐘薛高陷入了一場無法與消費者調和的矛盾之中,而現在,它又因種種內部危機再次站上了風口浪尖。

截至發稿,鐘薛高在各大電商平臺的門店還在正常運行,鐘薛高也在昨日對外界回應,公司正在積極解決相關糾紛,目前運營一切正常。

02、線下渠道“惹禍”

在廣西做冰淇凌批發銷售的陳立,是2021年開始進鐘薛高的貨,他眼見著鐘薛高起高樓,沒想到樓又要塌了。

“來買鐘薛高的大部分是學生。網上一傳播,大家都好奇想買來嘗嘗。”林立用“黑紅也是紅”來理解和形容這個品牌。今年8月份以前,他都照常進貨,直到“供應商突然說做活動,讓買一送一”。

在陳立看來,過去兩年,鐘薛高的“熱搜體質”一直都在,這是他看好這個品牌,甚至覺得鐘薛高“會東山再起”的主要原因。但事實上,一些變化正在緩慢發生。

回到鐘薛高進入大眾視野的2021年。當年,創始人林盛一句“愛要不要”的截圖流出,開啟了品牌的熱搜之路。從“鐘薛高涉及虛假宣傳”“鐘薛高道歉”到“鐘薛高是智商稅還是物有所值”,輿論試圖全方位審視這個新消費品牌,但并未影響后者銷量。

2021年5月至2022年5月,鐘薛高賣出了1.52億根雪糕,同比增長176%,營收也達到了8億元。

這符合林盛的預期。“做品牌必須讓自己成為網紅、出圈,然后從網紅努力走向長紅,最后變成品牌。”這位廣告出身,服務過大白兔、味全等快消品牌的老兵,有一套自己的營銷方法論。

但問題在于,林盛并沒有親自做過快消生意。當鐘薛高把過去的那套互聯網打法用到線下,隱患就被埋下了。

同樣是從2021年開始,鐘薛高的線下擴張進入加速期。據虎嗅報道,2021年至2022年,鐘薛高員工總數增幅超過一倍,其中超過一半員工來自線下渠道或者相關業務領域。林盛本人也在受訪時表示,從2021年開始,鐘薛高線下渠道銷售比例不停擴大,并最終在2022年超過線上銷售占比。

2021年,這也是鐘薛高拿到最后一筆融資的時間節點。據天眼查顯示,成立于2018年的鐘薛高,在2018年7月到2021年5月之間拿到過4輪融資。唯一披露金額的就是2021年的這一筆,資方為H Capital、元生資本等,融資金額2億元。

鐘薛高加速布局線下和融資停滯之間是否有關系,外界不得而知。「市界」曾就此事問詢鐘薛高,但被婉言謝絕了。

孟倩曾在鐘薛高工作過兩年,在她看來,線下走得太快,就是品牌招來“罵名”的起點。

“鐘薛高源自線上,最初的線上粉絲們并不覺得是刺客。”孟倩告訴「市界」,消費者線上購買鐘薛高,會看到介紹詳情頁,也會在核算價格之后下單,收到貨后甚至會感慨于干冰順豐配送,“這些都是價值感”。

但當品牌走到線下,和眾多平價雪糕擠進一個冰柜時,支撐鐘薛高高價的“價值感”所剩無幾。

“線下很難有服務。可以想象的場景是,消費者打開雪糕柜,發現沒吃過鐘薛高,拿起一根結賬,被價格‘刺’了。打開包裝之后發現還有托盒,雪糕也沒有多大,落差感就更大了。”孟倩向「市界」表示,老板大概沒做過純線下傳統業務,過于樂觀了,“慢慢從新零售渠道滲透會好很多,這類購買人群承受新事物的溢價能力更強,不敏感”。

乳業分析師宋亮也向「市界」表達了類似觀點。“鐘薛高的產品定位是高端,所以在線下鋪貨的時候,應該區隔開‘該鋪’和‘不該鋪’的點位,而不是一股腦到處鋪。”

據宋亮介紹,鐘薛高“該鋪”的點位包括高端超市、高端商場、特渠(景區、餐飲、人流密集的商場),“不該鋪”的點位則包括大眾商場、普通超市、邊遠小賣店等等。“普通超市、邊遠小店,這些地方貨賣不動之后,會大力促銷或者把貨轉給其他區域的小代理,會造成竄貨亂價。”

彼時的鐘薛高,一邊常年掛在熱搜上,一邊又狂鋪線下渠道,試圖鏈接到每一個消費者。于是,便有了“雪糕刺客”的名頭。以2022年7月為轉折點,鐘薛高陷入了“聽取罵聲一片”的境地。

“我們被暴擊、被打彎腰、被打跪下。最糟糕的時刻,我想過這個牌子可能會被徹底打死。”林盛后來在采訪里回憶起那段日子,直言鐘薛高“需要重新修復大家的信任”。

但口碑一旦崩塌,想挽回一切似乎有些晚了。

03、面臨巨頭圍剿

鐘薛高或許從沒像現在這樣,害怕熱搜,害怕關注。

今年中秋節前夕,鐘薛高找來熊貓工廠合作,兩者共同推出過一款價值358元的聯名月餅禮盒。對于這波聯名,鐘薛高并未大力宣推,只是在自家微信、微博上做過小范圍曝光。

找準時間點做聯名,但不過多宣傳,這算是當下鐘薛高矛盾性的一個側面——想獲得關注,但又害怕再次卷進輿論漩渦。

時間往前追溯。今年3月,遠離熱搜許久的鐘薛高在上海辦過一場新品發布會,推出平價系列“Sa'Saa”。與之前不同的是,Sa'Saa系列定價僅為3.5元。這被視為鐘薛高的一次自救。

發布會當天,“鐘薛高推出3.5元雪糕”“鐘薛高已申請SASAA商標”等話題輪番上熱搜。評論區里,多數網友表示“不會因為推平價雪糕對鐘薛高改觀”。一個題為“怎么看待鐘薛高推出3.5元雪糕”的投票區里,有11.5萬網友參與投票,其中4.9萬表示“不支持,又是在搞噱頭”。

再之后,意識到“沒能扭轉輿論”的鐘薛高再次進入蟄伏期。5月20日當天,時值公司五周年店慶,鐘薛高沒敢大肆宣傳,只是在旗艦店做活動之外,在官方微博、微信賬號默默告白粉絲:緩慢又笨拙的路上,謝謝你們陪我長大。

遠離公眾注視的鐘薛高,到底過得怎么樣?

今年8月的某天,孟倩去樓下的雪糕批發店買Sa'Saa,老板直接說沒貨,“賣得不好”。在山東經營一家超市的林佩則告訴「市界」,今年來店里買鐘薛高的人大概少了90%,“幾乎沒人買了,進貨也進得很少”。

「市界」在小紅書等平臺看到,從7月份開始,就不時有“鐘薛高大降價”的文章。“竟然99塊能買到15支鐘薛高,離譜,是要倒閉了嗎?”一網友不解問道。評論區里,有說自己“109元買了30支”的,有說“7塊9兩支”的,也有戲謔稱“從沒吃過這么便宜的鐘薛高”的。

一位雪糕代理告訴「市界」,今年已經低價處理掉了所有鐘薛高庫存。“明年不會再進貨了,高端產品不好賣。”該代理表示,鐘薛高當初就沒有“在渠道端把價格拿死”,有的渠道返利甚至能到70%,想都不敢想。

而這,只是鐘薛高當初狂鋪線下渠道的后遺癥之一。幾乎同一時間,巨頭們可不會給機會,等鐘薛高試錯。

在國內的冷飲市場,伊利、和路雪、蒙牛、雀巢四巨頭強勢占據著超過一半的市場份額。即使在鐘薛高的巔峰時期,也未嘗撼動其分毫。2021年,鐘薛高的營收突破10億元,而當年,整個冰淇淋的市場規模超過了1600億元,鐘薛高的市占率連1%都不到。

更明顯的一個消費轉向是,人們正在對層出不窮的新雪糕品牌逐漸祛魅,比起動輒十幾元一根的雪糕,大多數人更偏愛3元左右的綠色心情、苦咖啡或者巧樂茲。

可以看到,傳統雪糕品牌的地位至今還很強勢,2022年,在淘寶天貓平臺,標題含有“童年”“懷舊”等關鍵詞的雪糕銷售額達到3473.7萬元,同比增長249.1%。其中,僅伊利旗下冰淇淋品牌苦咖啡的銷售額就達到了898.17萬元,同比增長了231%。

就在鐘薛高因“火燒不化”事件而導致銷量暴跌的2022年,主打中低價位的幾家巨頭仍然在增長。伊利的冷飲業務收入為95.67億元,同比增長33.61%,蒙牛的冰淇淋收入則同比增長33.3%至56.52億元。

這種高速增長的態勢延續到了2023年,今年上半年,伊利和蒙牛的冷飲業務均是其增速最快的業務。前者的收入幾乎趕超去年整年,營收為91.58億元,同比增長25.54%,后者上半年的營收則為43.08億元,同比增加10.37%。

中低端市場打不進去,高端市場又因輿論危機屢遭批評,就當鐘薛高仍在為自身定位迷茫的時候,巨頭們卻已在上游供應鏈方面展開了新一輪的搶奪競爭。

今年2月,蒙牛投資15億元在四川眉山建設了8條先進冰淇淋生產線,日產能將達到300噸;4月,瑪氏中國宣布其位于廣州的工廠將正式投產,標志著瑪氏中國實現了冰淇淋的本土化生產。不僅如此,在該賽道上,還不乏虎視眈眈的新入局者,5月,新希望乳業就表示已率先在華東地區布局冷飲冰淇淋業務。

不管是從渠道鋪設還是供應鏈的把控,成立只有五年的鐘薛高,明顯要比伊利、蒙牛等傳統冷飲企業稚嫩得多,這個在線上渠道飛速成長,誕生于新消費浪潮下的國潮品牌,或許是時候要轉身,取取伊利、蒙牛們等傳統巨頭的生意經了。

(文中孟倩、林佩為化名)

來源:市界(作者 李丹 張繼康)

主管單位:中國反腐敗司法研究中心

主辦單位:企業廉潔合規研究基地

學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院

技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司