裁判要旨

競業限制經濟補償是勞動者履行競業限制義務的對價,也是對限制勞動者擇業自由的補償,更是競業限制期間勞動者的主要生活來源。用人單位應當根據公平原則,與勞動者協商一致確定合理的競業限制經濟補償標準。

用人單位與勞動者約定的競業限制經濟補償標準相較勞動者原工資標準明顯偏低時,人民法院應當注意審查雙方關于競業限制經濟補償標準的約定是否屬于用人單位利用格式條款不合理地減輕自身責任、限制勞動者主要權利的情形。如雙方關于競業限制經濟補償標準的約定構成無效格式條款,則應當視為雙方未就競業限制經濟補償作出約定,勞動者主張用人單位按照相關法定標準支付競業限制經濟補償的,應予支持。

關鍵詞

競業限制 / 補償標準 / 合理性審查 / 利益衡平

基本案情

蘇某某于2019年12月10日進入A公司工作,雙方簽訂期限為2019年12月10日至2022年12月9日的《勞動合同》,約定蘇某某從事技術類工作,工資為45000元/月。雙方另簽訂《保密合同》,其中第六條至第十條分別系關于“保密方式”“專有服務和不競爭”“保密期限”“保密費和競業禁止的經濟補償”以及“違約責任”的條款,主要內容為:蘇某某與A公司解除勞動合同之日起24個月的期限內,不得自營或為他人經營與本公司有競業的業務,A公司按照上海市最低工資標準(2590元/月)向蘇某某支付競業限制經濟補償費,負有競業禁止義務的蘇某某如違反本合同,應當一次性向A公司支付數額為100萬元的違約金。

蘇某某于2021年7月8日從A公司離職,2021年7月9日至2022年6月15日,A公司按2590元/月標準向蘇某某支付十二個月的競業限制經濟補償,其中A公司支付最后一筆競業限制經濟補償的時間為2022年6月15日。

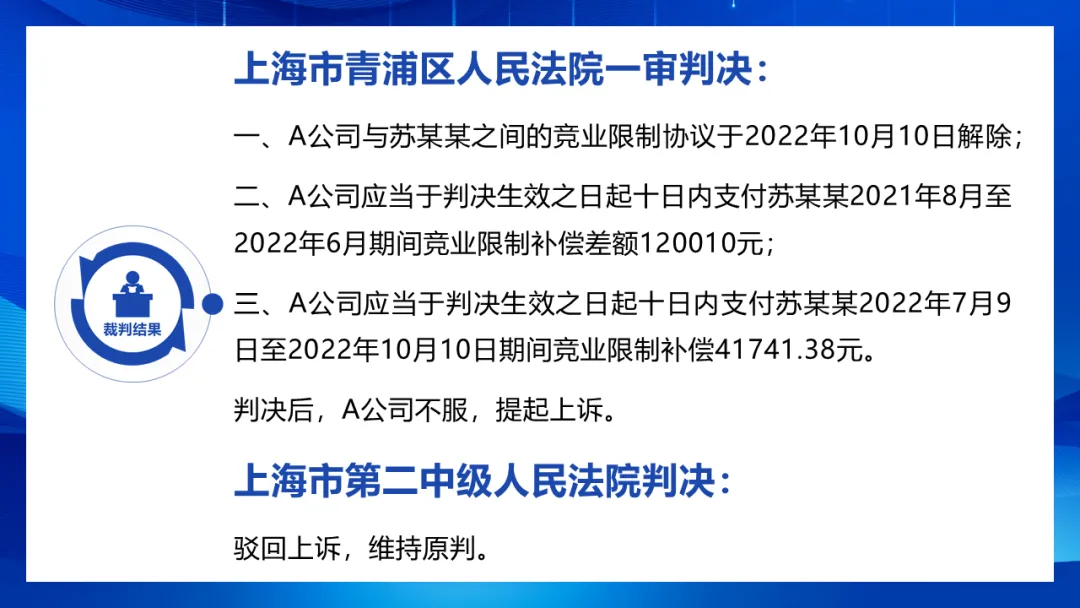

后蘇某某申請仲裁,要求A公司按照其離職前正常工資標準(45000元/月)的30%支付競業限制經濟補償差額、解除競業限制協議、支付額外3個月的解除競業限制經濟補償等。經審理,仲裁委裁決確認A公司與蘇某某之間的競業限制協議于2022年10月10日解除;A公司應支付蘇某某2021年8月至2022年6月競業限制經濟補償差額120010元;對蘇某某的其他請求不予支持。A公司、蘇某某均不服仲裁裁決結果,遂訴諸人民法院。

一審審理中,A公司稱,雙方簽訂的《保密合同》明確約定競業限制經濟補償標準及支付方式,且A公司一直按約定標準支付蘇某某競業限制經濟補償。請求判決A公司無需支付蘇某某2021年8月至2022年6月期間競業限制經濟補償差額。

蘇某某稱,仲裁裁決落款日期為2022年11月9日,根據其離職時間,競業限制經濟補償的計算周期是截至每個月的9日,其在仲裁裁決作出前實際遵守競業限制約定,故要求A公司支付4個月的競業限制經濟補償,按照其離職前正常工資標準(45000元/月)的30%計算,請求判令A公司支付2022年7月9日至2022年11月9日期間競業限制經濟補償54000元。

裁判結果

裁判思路

案例評析

立足競業限制經濟補償的立法目的、現實情況、價值導向等,筆者認為應當對用人單位與勞動者約定的競業限制經濟補償標準進行合理性審查,提出以格式條款路徑認定相關約定的效力,并對此類案件的裁判思路進行梳理和總結。

一、競業限制經濟補償標準合理性審查的裁判分歧

就勞動者與用人單位就競業限制經濟補償標準作出的明顯偏低的約定,目前的司法實踐中存在“嚴格按約定執行”和“按最低標準補足”兩種裁判模式。

1. “嚴格按約定執行”模式

這一模式系對《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(以下簡稱法釋〔2020〕26號)第三十六條規定進行嚴格文義解釋的結果,即認為只有在勞動者與用人單位未就競業限制經濟補償作出約定的情況下方可適用法定補償標準。

2. “按最低標準補足”模式

這一模式又具體分為兩種情形,一是將當地最低工資標準作為最低補償標準,二是在勞動者離職前月平均工資的30%(或者地方性規定確定的特別標準)和當地最低工資標準之間擇一高者作為最低補償標準。

二、競業限制經濟補償標準合理性審查的正當性證成

1. 法益層面:基本人權優位

作為競業限制制度適用對象的高級技術人員等掌握商業秘密的特定人員,一般而言具有工作內容專業化、工作技能特定化等特點。這種工作特點決定其離職后短期內難以在其他崗位獲得同等質量的就業機會,競業限制對其收入的影響通常較為嚴重。本案中,蘇某某是智能制造領域的技術人員,其“高薪”背后是極高的專業沉淀成本,其就業選擇相對較為狹窄,競業限制將在極大程度上影響其收入水平。

由此可見,擇業自由事實上是市場經濟條件下勞動者生存權和發展權的具體表現形式,競業限制經濟補償實質上也是對勞動者生存權和發展權受損的補償。就法益位階而言,生存權和發展權是首要的基本人權,經濟補償涉及的則是企業的一般財產權益,生存權和發展權顯然優先于一般財產權益,應當受到傾斜保護,由此構成對競業限制經濟補償標準進行合理性審查的正當性基礎。

2. 法理層面:契約正義原則

契約自由原則在一定程度上構成否定競業限制經濟補償標準合理性審查的法理依據。然而,應當注意到,契約自由原則包含至少三個層面的內涵:一是決定是否締約的自由;二是選擇相對方的自由;三是決定契約內容的自由。如果締約雙方存在明顯的地位差異,弱勢一方不具有決定契約內容的自由,則形式意義上的締約自由可能導致實質意義上的非正義結果。此時,有必要對契約自由進行限制,以實現契約正義。

本案中,蘇某某與A公司之間的保密協議在蘇某某入職時簽訂,且該保密協議是A公司提供的格式合同,并非雙方平等協商的結果,極有可能存在勞動者為保有工作機會而不得已地遷就用人單位提出的明顯不合理的競業限制經濟補償標準的情況。事實上,保密協議約定的競業限制經濟補償標準為蘇某某原工資標準的5.8%,顯然無法構成對其擇業自由受損、收入水平降低的有效補償。因此,基于對契約正義的追求,有必要對競業限制經濟補償標準進行實質性的審查和控制,從而在真正意義上實現勞動者的契約自由。

3. 法效層面:限制負外部性

競業限制制度本質上就是限制負外部性的結果:勞動者離職后,基于其擇業自主權實施的競業行為可能構成對原用人單位的競爭利益的侵害,如任由勞動者自由擇業,則可能助長企業高薪挖角、勞動者惡意跳槽的行為,損害競爭秩序;為限制此類負面效應,法律允許用人單位對勞動者的擇業自由作出適當限制。

同時,也應當注意到,如果不對此種權利加以必要規制,則可能引發其他負面效應。本案中,人民法院明確A公司應當按照13500元/月支付競業限制經濟補償后,A公司即停止支付經濟補償并主張解除競業限制協議,可見對蘇某某進行競業限制事實上并不具有絕對的必要性。由此,對競業限制經濟補償標準進行合理性審查,要求用人單位在限制勞動者擇業自由時付出合理的經濟成本,能夠以財務成本杠桿撬動用人單位就競業限制協議的簽訂進行審慎的成本收益評估,從而限制競業限制在非必要情形下的適用,最大程度降低對勞動者擇業自由的侵害。

三、競業限制經濟補償標準合理性審查的裁判模式構建

1. 啟動條件:約定標準低于法定標準

根據《中華人民共和國勞動合同法》第二十四條的規定,人民法院應當對競業限制的范圍、地域、期限等內容進行合理性審查,避免用人單位與勞動者約定超出合理范圍的競業限制義務。因保持在合理范圍之內的競業限制義務僅對勞動者的擇業自由造成部分影響,故競業限制經濟補償也僅是針對勞動者因履行競業限制義務導致可得收入減少部分的補足。基于上述理由,法釋〔2020〕26號第三十六條將法定競業限制經濟補償標準設定為勞動者離職前月平均工資的30%。

一般情形下,法定標準構成競業限制經濟補償的合理標準,如用人單位與勞動者約定的補償標準低于法定標準,則應當啟動合理性審查。考慮到不同地區經濟發展情況的差異,此處的法定標準不僅指向法釋〔2020〕26號第三十六條確定的通用標準,也指向地方性規定中設定的特別標準。

2. 審查機理:依托格式條款相關規定

進一步需要解決的問題是,在用人單位與勞動者約定的競業限制經濟補償標準不具有合理性的情況下,應當如何確定雙方的權利義務。對此,應當認為,勞動合同仍屬民事合同的范疇,以尊重當事人意思自治為核心原則,司法機關不宜直接介入合同內容的確定,僅能夠否定相關不合理約定的效力,排除相關不合理約定的適用。

考慮到對競業限制經濟補償標準進行合理性審查的法理依據是勞動者相較于用人單位處于劣勢狀態、欠缺個別商議勞動條件之可能,與否定格式條款效力的法理依據相似,本案判決最終采用格式條款路徑完成競業限制經濟補償標準的合理性審查和不合理約定的排除適用,即依托格式條款的相關規定對競業限制經濟補償約定進行合理性審查,在認定競業限制經濟補償約定構成無效格式條款的情況下,排除相關約定標準的適用,進而適用法定標準。

3. 判斷標準:依據個案情況實質審查

一般而言,勞動合同由用人單位提供,勞動者不具備與用人單位進行實質性協商的能力;用人單位與勞動者約定的競業限制經濟補償標準低于法定標準時,也難以構成對勞動者生存權和發展權受損的有效補償。

同時也應當注意到,隨著社會發展的多元化和工作選擇的多樣化,勞動者的實際收入受競業限制的影響程度難以一概而論,法定標準僅在一般情形下構成經濟補償的合理標準,在個案中仍應當依據個案情況對相關約定是否無效格式條款作出實質審查。

(評析部分僅代表作者個人觀點)

法條鏈接

一、《中華人民共和國勞動合同法》

第二十三條 用人單位與勞動者可以在勞動合同中約定保守用人單位的商業秘密和與知識產權相關的保密事項。

對負有保密義務的勞動者,用人單位可以在勞動合同或者保密協議中與勞動者約定競業限制條款,并約定在解除或者終止勞動合同后,在競業限制期限內按月給予勞動者經濟補償。勞動者違反競業限制約定的,應當按照約定向用人單位支付違約金。

二、《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》

第三十六條 當事人在勞動合同或者保密協議中約定了競業限制,但未約定解除或者終止勞動合同后給予勞動者經濟補償,勞動者履行了競業限制義務,要求用人單位按照勞動者在勞動合同解除或者終止前十二個月平均工資的30%按月支付經濟補償的,人民法院應予支持。

前款規定的月平均工資的30%低于勞動合同履行地最低工資標準的,按照勞動合同履行地最低工資標準支付。

來源:上海市高院

案例撰寫人:王安、沈宸