近期,不少法院的安檢標準又升級了,竟有規定不準攜帶手機進法院。

《人民法院司法警察安全檢查規則》明確規定了限制物品和管制物品的標準。根據現行規定,并未明確將手機列為危險物品或限制物品。事實上,手機并不具備與槍支、彈藥、爆炸物等同的危害性,且在多數情況下,手機僅作為通信工具使用。

部分法院將手機視為潛在風險,不準攜帶手機進法院,是否過于武斷?隨著社會的發展,手機已經成為人們工作和生活不可或缺的一部分。對于法律職業人士而言,及時接收信息并作出回應是其職責所在。律師和當事人可能需要隨時保持聯絡,以應對突發狀況。例如,辯護律師在庭審中可能需要與律所同事溝通案件細節,或向當事人傳遞審判進程的信息。若全面禁止手機,不僅增加了不必要的麻煩,也影響了司法工作的效率。

《中華人民共和國人民法院法庭規則》,也并未將手機列入禁止攜帶的物品清單。相反,最高人民法院在《關于進一步規范庭審秩序 保障訴訟權利的通知》(法[2020]145號)中指出,一般允許手機等電子設備進入法庭,僅用于記錄、法規查詢、證據展示等輔助性訴訟事務。這反映了最高人民法院對手機在法庭中作用的積極認可,而非完全排斥。

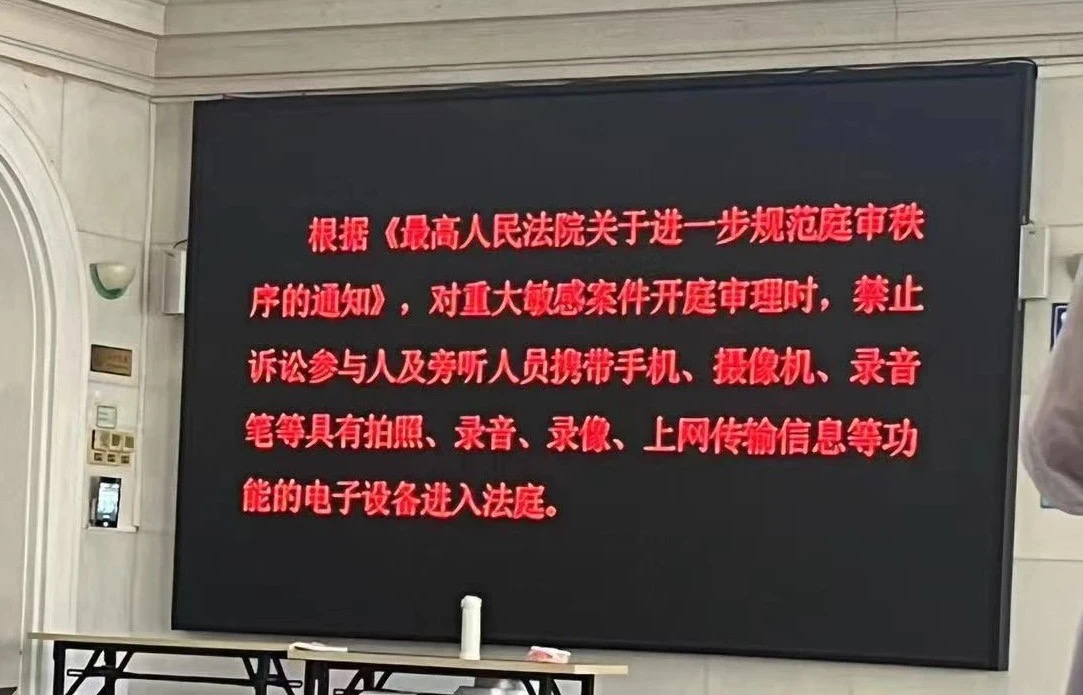

對于一些特殊情形,如重大敏感案件,為了防止信息泄露和非授權傳播,禁止或限制電子設備的使用是必要的。其目的在于確保法庭秩序及保護涉案人員的隱私權,有明確的法律依據和合理的操作規程。

“一刀切”式全面禁止攜帶手機進入法院,是部分法院在法律規定、最高法院司法規定之外,限制和剝奪當事人合法權益的自我擴權。不僅缺乏法律支持,還可能阻礙法庭工作的正常開展。雖顯示出該法院維護庭審秩序的決心,但也暴露出在實際操作過程中對規定的解讀可能存在過度執行的問題。法庭不是孤立的島嶼,它與外界的聯系日益緊密。法院系統在考慮手機管理措施時,應區別對待、細化規則,既保證法庭的嚴肅性和安全性,又不影響法律職業人士和公眾的正當權益。允許在嚴格規范下的手機使用,不僅是對技術發展的適應,也是對現代司法環境下實際需求的回應。

期待法院在維護秩序的同時,兼顧效率和便利,讓每一次司法體驗都更加公正、開放和友好。

執筆人:吳佳琪 企業廉潔合規研究基地疑案研究部副主任、劉耀華 企業廉潔合規研究基地主任